こんにちは。ACS事業部の青木です。

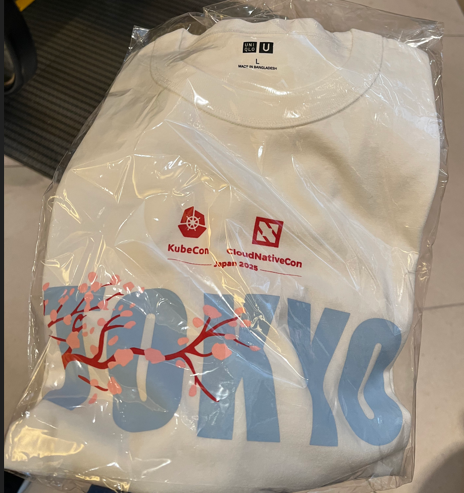

6/15に開催されたJapan Community Day at KubeCon Japanおよび、6/16、6/17に開催されたKubeCon Japan + CloudNativeCon Japan 2025に参加してきました。

このブログでは、参加してきた感想を個人的な視点でまとめます。

キーノートセッションのまとめブログも別途出しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。

- 【KubeCon Japan 2025】キーノートセッションを振り返る_Day1 - APC 技術ブログ

- 【KubeCon Japan 2025】キーノートセッションを振り返る_Day2 - APC 技術ブログ

気になったポイント

いくつかのテーマを挙げて、お話しさせていただきます。

KubernetesはAIと共存し続けることはできるか?

CommunityDaysからKubeConにかけて、「KubernetesにおいてAIをどのように活用するか?」というのは一つ大きなテーマとしてあったと感じました。

CommunityDaysのTim Hockinさんの「Existential risks to Kubernetes」というセッションでは、「Kubernetesの存在自体がボトルネックになることもあるかもしれない」と語られてたことが特に印象に残っています。

現在「生成AIをKubernetesというプラットフォームでどのように効果的に連携させるか」ということが人気のあるテーマとなっており、実際KubeConでもそれに関する様々なセッションがありましたが、試行錯誤の末に「Kubernetesというシステムのあり方そのものがボトルネックになる未来もあり得る」という視点は今まで持ったことはありませんでした。

とはいえ今は試行錯誤の段階のため、自分もクラウドネイティブな技術を触りつつ、AIツールも触りながら今後の動向を見定めていきたいなと思いました。

Platform Engineering "Day 2"

今回のKubeConにおいては、「Platform Engineering」についてのセッションも非常に多く、活発な印象を受けました。

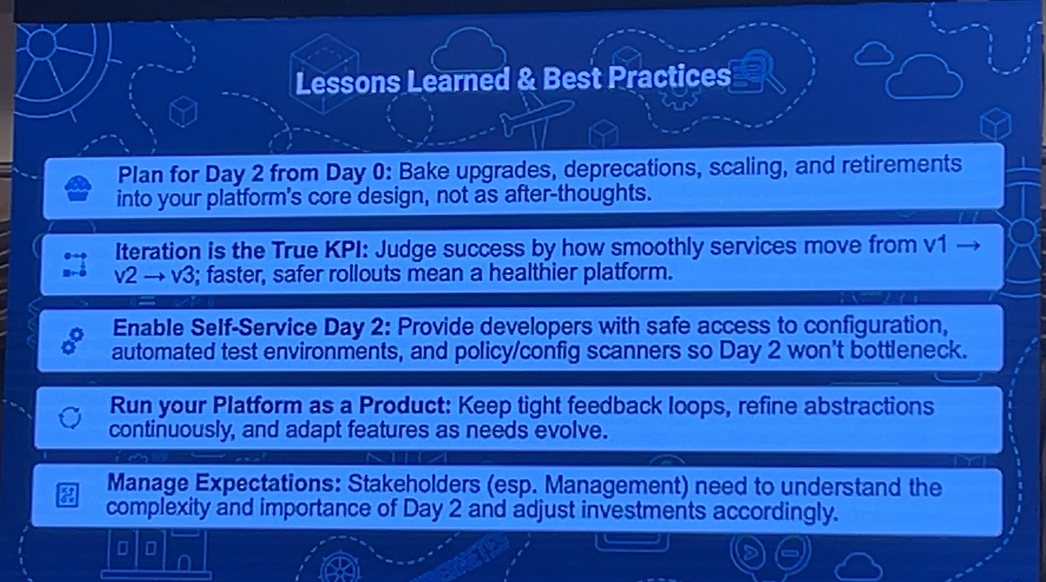

その中でも個人的に目を引いたセッションとしては、Puja Abbassiさんの「Platform Engineering Day 2」でした。

このセッションでは、これまでのPlatform Engineeringにおいてよく提唱されていたゴールデンパスと呼ばれる迅速に開発環境とサンプルアプリ、ドキュメント群などのプロダクトをアプリチームに届けるまでを「Day 1」、提供した後のプロダクトの維持管理を「Day2」と定義し、Day2をどのように実現していくか?ということについて話されていました。

Platform Engineeringの実現について話す際に、これまでの議論では「Platformチームが作成したプロダクトをいかに効率的にリリースするか」ということに重きが置かれており、「リリースされた後のプロダクトをどう管理していくか」ということについてはあまり話されていなかったように思います。

こちらのセッションはスライドも公開されています。

ぜひご覧になってみてください。

Observabilityの進化

CommunityDayやDay1、Day2通して、Observabilityツールとして有名なOpenTelemetryやPrometheusについての登壇が多かったように思います。

Community Dayでは「入門 OpenTelemetry」の著者である山口さんの登壇で、「ここにいる全員をOpenTelemetryのコントリビュータにする」ことを目的とした登壇があり、OpenTelemetry Controllerの内部構造について非常にわかりやすく説明されていました。

https://speakerdeck.com/ymotongpoo/opentelemetry-collector-internals

またKubeConの中でもOpenTelemetryを用いたデバッグのセッションがあったりもしました。

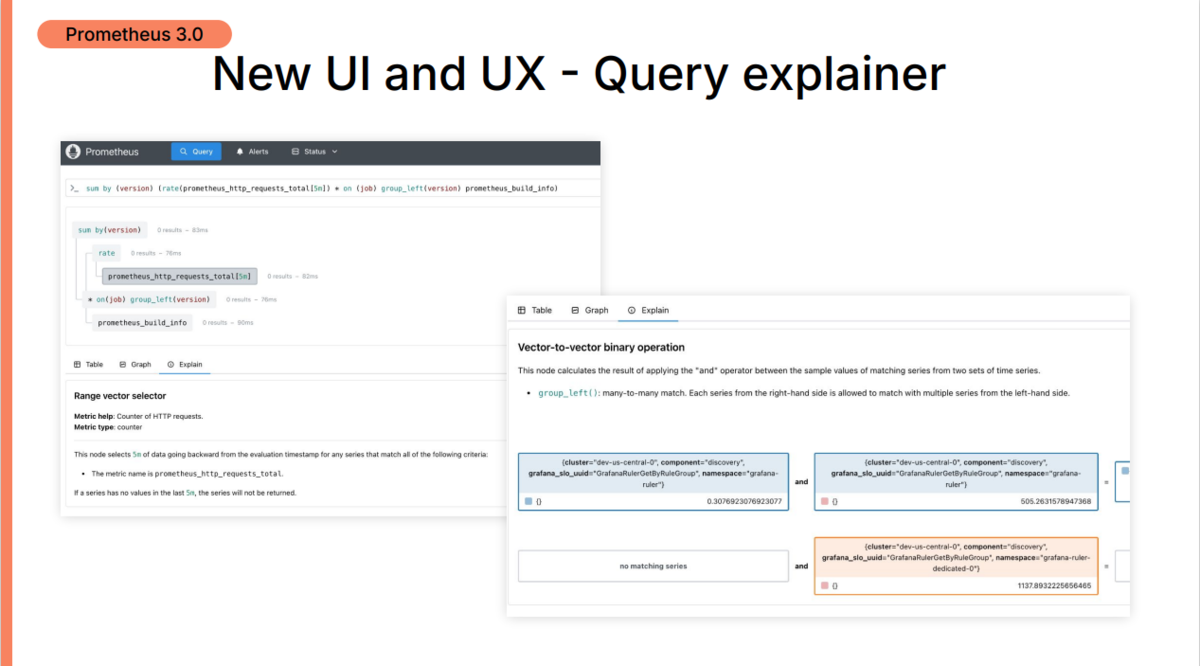

Prometheusにおいては、Josue Abreuさんの「Prometheus 3.0 and the New Governance: Setting the Project up for the Next Decade」というセッションで、3.0のメジャーアップデートについての解説がありました。

UIが大きく変更になり見やすくなったことに加え、Queryの内容について説明してくれるQuery Explainer機能がとても使えそう!と思いました。

登壇スライドもありますので、ぜひご覧になってみてください。

ブース展示ではGrafana Labのブースもありましたが、かなりの関心を集めており、Observabilityについての関心は依然として高いことを感じました。

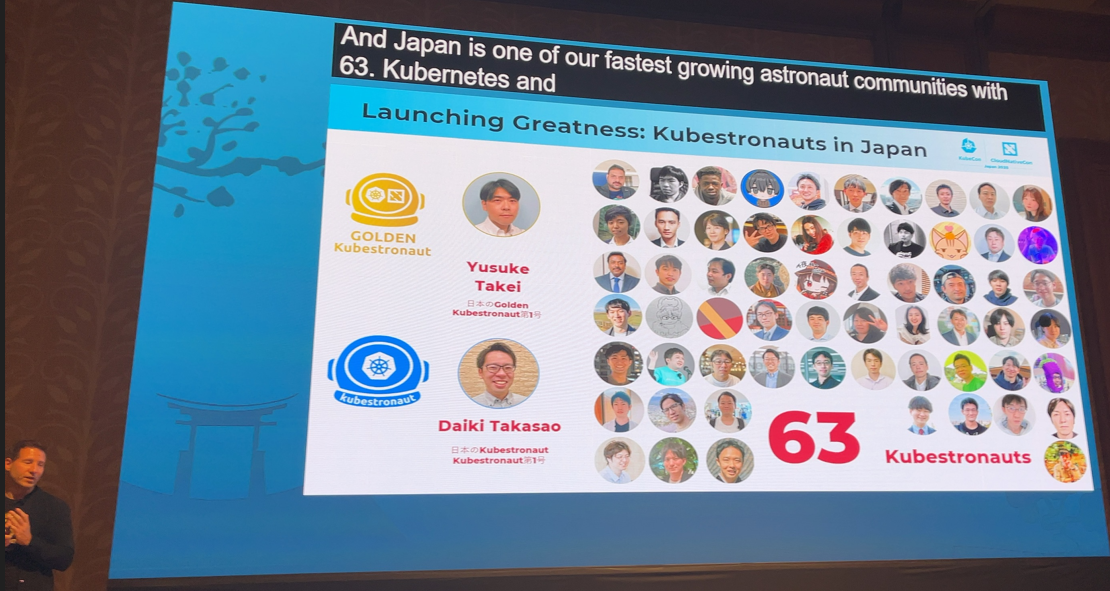

kubestronautとしてのKubeCon参加

私は2024年12月にKubernetes資格を全冠しており、kubestronautの称号を持っています。

kubestronautになるとブルージャージがもらえるため、今回それを着て行きました。

現地には同じようにブルージャージを着ているkubestronautの方がたくさんおり、実際に話しかけてくれる方もいらっしゃいました。

ブースなどでも「kubestronautすごいですね!」とお声がけもいただくこともありました。

参加者の方と話すきっかけになったのはとても良かったと思います。

また、当日現地にはCNCFの運営を行っている方も来日されており、kubestronautリボンをいただくことができました。

ちょうどKubeCon参加者が首から下げるバッジに付け加えられる構造になっており、ちょっとグレードアップしたネームプレートを身につけることができました笑

改めて、「kubestronautになっておいて良かった…」と思いました。

おわりに:反省と次回の抱負

セッションの内容だけでなく、ブースの雰囲気なども含めて非常にたくさんの学びを得られたイベントでした。

楽しめた一方で、全セッションが英語だったり、英語圏の参加者が多かったりと「英語がもっと話せれば…」と思うことも多く、コミュニケーション能力に課題を感じました。

来年のKubeConまでには英語を聞く力、話す力をもっと高めたいと思いました。

また、今回のKubeCon参加を通して、「自分もコントリビュートをしてみたい」という思いが強くなりました。

ただ便利なツールを使う側に回るだけではなく、自分も貢献する側に回りたいです。

ACS事業部のご紹介

最後にご紹介です。

私の所属するACS事業部では、開発者ポータルBackstage、Azure AI Serviceなどを活用し、Platform Engineering+AIの推進・内製化のご支援をしております。

www.ap-com.co.jp www.ap-com.co.jp

また、一緒に働いていただける仲間も募集中です!

我々の事業部のCultureDeckはこちらです。

今年もまだまだ組織規模拡大中なので、ご興味持っていただけましたらぜひお声がけください。 www.ap-com.co.jp