はじめに

こんにちは ACS事業部の安藤、埜下、平井です。 コミュニティの熱気がぎゅっと詰まったこのイベント、KubeCon + CloudNativeCon Japan 2025。 Day 2もセッション盛りだくさんで、技術の話からコミュニティの動きまで、見どころ満載でした。

本ブログでは、Day 2のキーノートセッションについてお伝えいたします。

Day1のキーノートセッションについてはこちらからどうぞ

キーノートセッション一覧

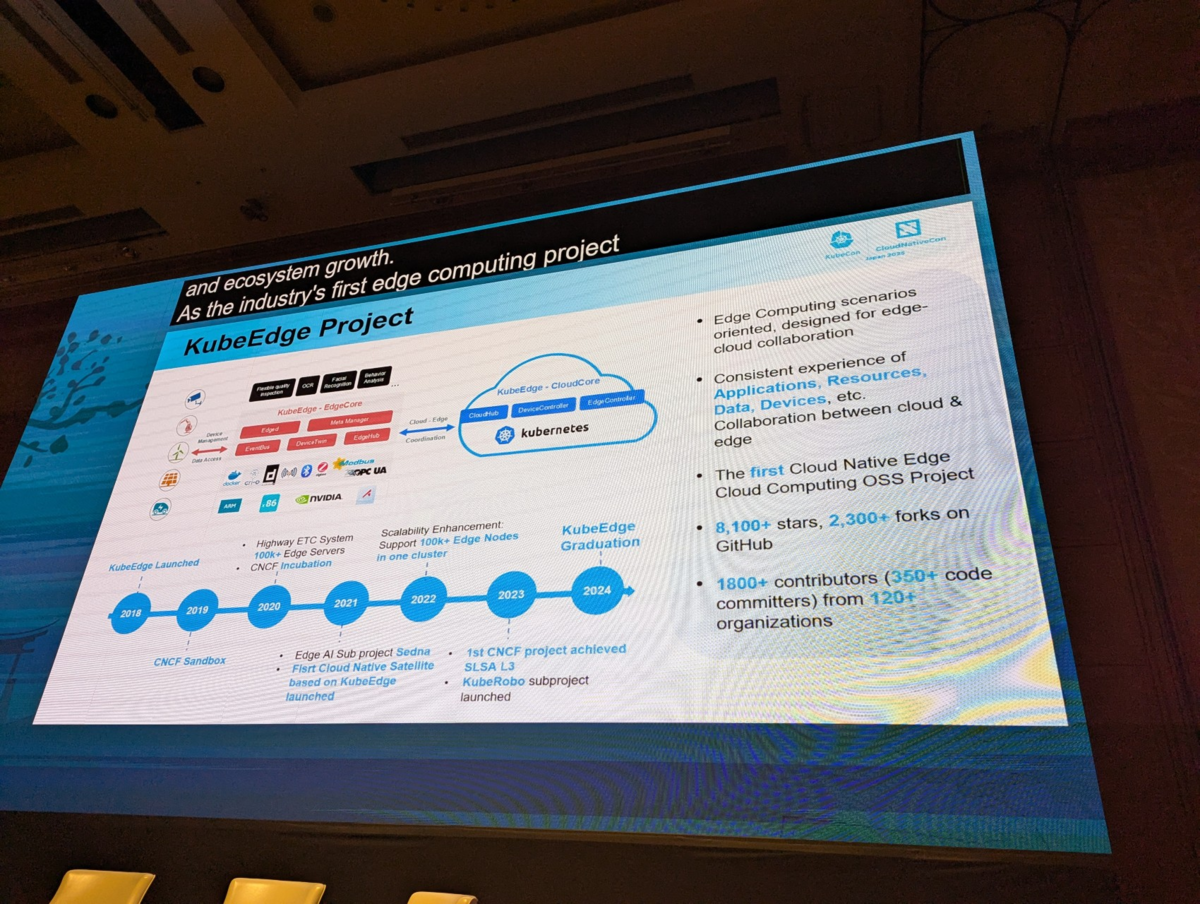

Keynote: Make Cloud-Native Ubiquitous: KubeEdge's Graduation Journey with Innovation and Collaborative - Yue Bao, Huawei Cloud Computing Technology Co., Ltd. & Hongbing Zhang, DaoCloud

Day 2の最初のキーノートはDaoCloudのHongbing ZhangさんとHuawei CloudのYue Baoさんによる「KubeEdge」に関するセッションでした。

KubeEdgeは昨年10月にCNCFのGraduated Projectsに加わっており、プロジェクトの成長と今後の展望について語られていました。

Graduatedに至るまでの鍵となったのは、以下の5つの要素

- 明確な構造を持つオープンガバナンス

- エンジニアリング検証と相互運用性

- 顧客への働きかけとプロモーション

- 異なる組織との協力

- 継続的なコミュニケーションと開発

特に「オープンガバナンス」の重要性が強調されており、プロジェクトの健全な成長には透明性と多様性が不可欠であることが印象的でした。

さらにセッションでは、KubeEdgeとLLMをロボティクスシナリオで使用するデモも披露されました。クラウドで複雑な指示を分解し、それをエッジ側に送信。ロボットがタスクを実行する様子は、まさにクラウドとエッジ連携の未来を感じさせるものでした。

Keynote: From Legacy to Lift-Off: How Tokyo Gas Accelerated Innovation with Kubernetes, Argo CD, and Istio - Yusuke Sugiyama, Software Engineer, Tokyo Gas

2つ目は、東京ガスの杉山さんによるキーノートセッションです。 こちらのセッションでは東京ガスにおけるクラウドネイティブ化の取り組みについて紹介されました。

東京ガスは1885年に設立され、今年で創業140年になるそうです。 そんな老舗の東京ガスさんですが、2024年にはデジタル会員プラットフォームのバックエンドをKubernetes、Argo CD、Istioを採用してマイクロサービス化し、K6やKarpenterといった強力なオープンソースツールを活用して少数精鋭のチームで再設計を進めたことで、開発・運用のライフサイクル全体に大きな改善があったそうです。 デプロイ速度の向上やリソース・メンテナンスコストの軽減など、具体的な成果も紹介されていました。

Keynote: Engineering Without Limits: A Decade of Kubernetes Powering PlayStation’s Evolution - Chris McEniry & Swathi Somanchi, Sony

3つ目のキーノートセッションでは、SonyにおけるKubernetesとCNCFエコシステムの活用について紹介され、大規模なデジタルサービスとゲーム体験の進化をどのように支えてきたかが説明されました。

2015年頃から自社管理のKubernetes導入を開始し、アプリケーションとサービスをKubernetesに移行する取り組みが、PS5のローンチを支える基盤になっていたとのことです。 Kubernetesへの移行を進める中で、エンジニアのスキルも着実に向上したとのこと。 2020年末には、社内の複数部門を横断するワークショップを通じて、統一されたクラウドネイティブプラットフォームを構築しているそうです。

スライドではプレイステーションの各ゲームのキャラクターなどが使われていて、Sonyさんならではのプレゼンテーションでした。

また、発表の最後には We are hiring のページが出ていましたが、QRコードをよく見るとコントローラーのボタンの●×▲■が使われていました。 こちらもSonyさんならではで面白かったです。

Keynote: Expanding Cloud Native Ecosystem From Japan - Yuichi Nakamura, Linux Foundation Japan Evangelist, Governing board of CNCF

4つ目のキーノートセッションでは、日本のCNCFコミュニティ「CNCJ」がどのように立ち上がり、成長してきたかについてLinux Foundation Japanの初代エバンジェリストの中村さんからお話しがありました。

1年半前に「Kubernetesを日本に広めたい!」という情熱を持った人たちが集まり、CNCFメンバー企業の協力のもとで誕生したCNCJですが、その後の成長もすごく、参加者は倍増、今では1000人以上がサブグループに参加しているとのことです。 この勢いはまさに「情熱が原動力」という言葉そのものだなと感じました。

日本からクラウドネイティブのエコシステムを広げていく動きが、こうして形になっているのを聞いて、何かしらの形で関わってみたいと思えるセッションでした。

Keynote: Spirit of Wa : Let’s Upstream - Yuiko Mori, NEC; Akihiro Suda, NTT Corporation; Naoki Oguchi, Fsas Technologies

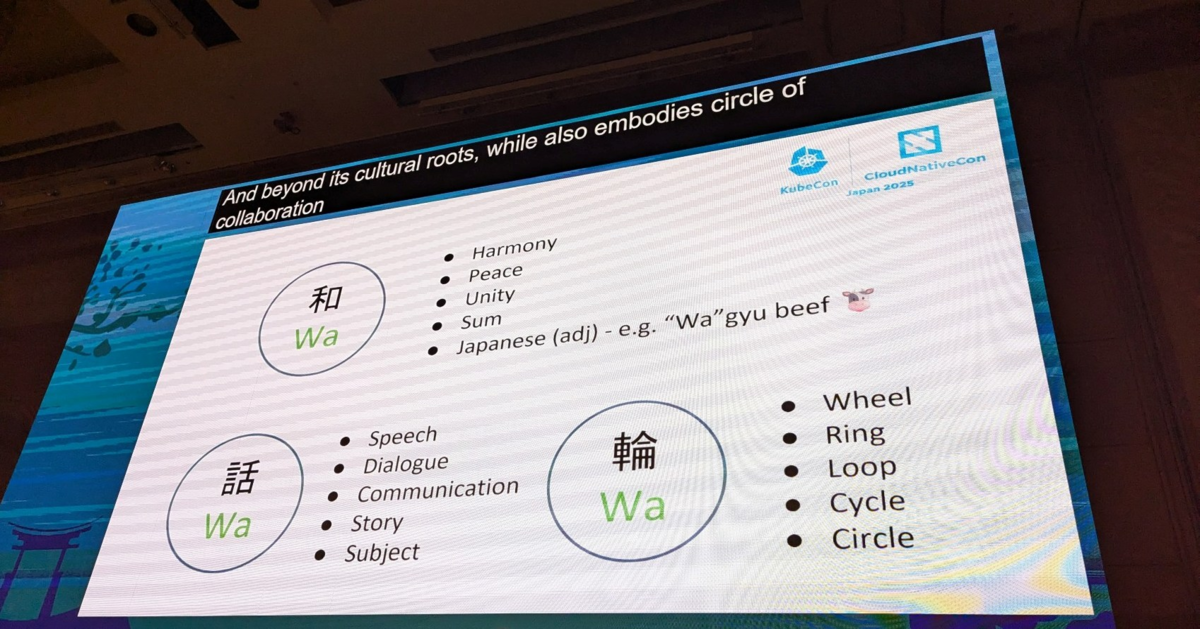

つづいてはパネルディスカッションでした。 登壇者はApple、NTT、NEC、Fsas Technologiesなどの企業から集まり、日本の価値観を活かした協調的な技術開発やコミュニティへの貢献について、それぞれの立場から紹介されていました。

Appleの太田さんによる「和の精神」の紹介では、文化的背景を超えて、対話・協力・共有の輪がグローバルな技術コミュニティにおいても重要であることが語られました。

コミュニティへの貢献に関するアドバイスとして、「問題の背景を丁寧に説明すること」の重要性が強調されました。日本の金融・通信・行政などの分野では高い信頼性が求められるため、具体的な状況を共有することで、より有意義な議論が可能になるとのことです。

Kubernetes Upstream Training Japanではコミュニティの概要と参加、実践方法に関するガイダンスが提供され初心者でも参加しやすい環境づくりが進められていることがわかりました。

セッションの終盤では、オープンソースの持続可能性についても触れられ、貢献者への感謝や支援の姿勢がプロジェクトの健全な成長に不可欠であることが語られました。悪意ある貢献者のリスクや、単なる“無料の消費”としての文化がもたらす課題にも言及され、貢献者のモチベーションを守ることの大切さが強調されました。

Keynote: Unleashing AI Infrastructure and Platforms: Accelerating Innovation Through the Open Source Ecosystem - Sunyanan Choochotkaew, Staff Research Scientist, IBM Research

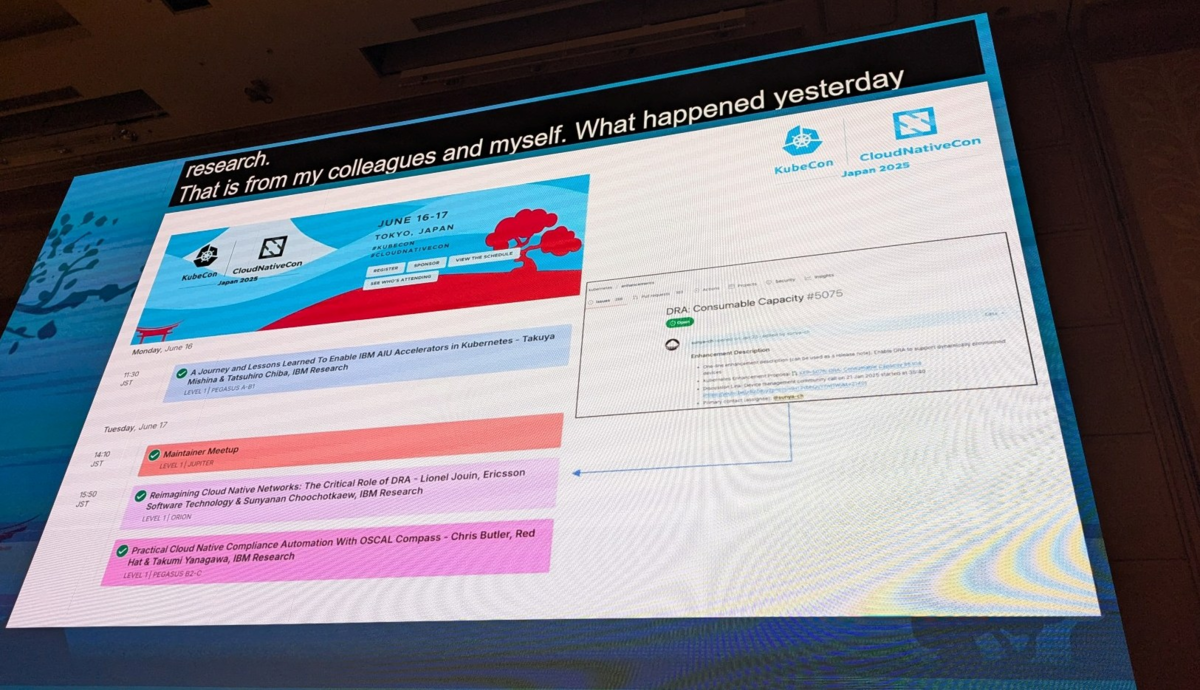

5つ目のキーノートセッションはKubeCon Japan 2025のCo-ChairであるChoochotkaewさんによるオープンソースプロジェクトがAI研究とイノベーションをどのように加速させるかについての紹介でした。

セッションで印象的だったのは、「Open Source-Fueled Reserch Production Cycle」という考え方です。

オープンソースプロジェクトがエンジンとなり、インフラやプラットフォーム上でアイデアをテスト・検証し、それが論文や記事といった成果物につながり、再び技術革新へと還元されるという流れが紹介されました。そして、このサイクルを維持するためには、コミュニティへの貢献が不可欠であるという点が強調されていました。

また、Choochotkaewさん自身も DRA: Dynamic Resource Allocation という Kubernetes の機能についても取り組まれているそうです。 DRA は今回の KubeCon のブレイクアウトセッションやブースでも話題が出ており、注目したい機能の一つです。

Keynote: Towards Desired State of World — Everyone Benefits from CNCF Ecosystem - Masaki Kimura, Engineer, Hitachi

最後はKubeCon Japan 2025のCo-Chairである木村さんによるキーノートセッションです。

2016年以降、CNCFプロジェクトは200以上に増加し、急速に成長を遂げた要因として「巨人の肩の上に立つ」という思想があるという話が印象的でした。 既存の技術の積み重ねが新しい可能性を生み出すという考え方で、Linuxの上にコンテナ技術が構築され、さらにその上にKubernetesが誕生した流れがその好例として紹介されました。

分散システムにおける協調の重要性にも触れられ、望ましい状態(Desired State)を定義し、それを共有することで、多くのコントリビューターが同時に作業してもシステムが安定して進化できるという考え方が紹介されました。これは、Kubernetes Enhancement Proposal(KEP)に通じるアプローチだそうです。

さらに、オープンソースの「自由(freedom)」についても言及され、

- 使う自由(free to use)

- 貢献する自由(free to contribute)

の両方が尊重されるべきであると強調されました。 GitHubでの「いいね」やIssueの投稿、ドキュメントの翻訳など、小さなアクションも立派な貢献であり、CNCFエコシステムはそうした参加を歓迎しています。

最後に、「すでにKubeConに参加している皆さんは、素晴らしいスタートを切っている」というメッセージで締めくくられ、次のステップへの行動を促す力強いセッションとなりました。

最後に

Day 2のキーノートでは技術的な進化だけでなく、CNCFコミュニティへのコントリビュートのあり方について考えさせられる内容が多くありました。

キーノート以外のセッションレポートも後日投稿予定です。 現地での気づきや学びを、引き続きお届けしていきますので、ぜひご覧ください。

ACS事業部のご紹介

最後にご紹介です。

私の所属するACS事業部では、開発者ポータルBackstage、Azure AI Serviceなどを活用し、Platform Engineering+AIの推進・内製化のご支援をしております。

www.ap-com.co.jp www.ap-com.co.jp

また、一緒に働いていただける仲間も募集中です!

我々の事業部のCultureDeckはこちらです。

今年もまだまだ組織規模拡大中なので、ご興味持っていただけましたらぜひお声がけください。 www.ap-com.co.jp