はじめに

こんにちは。クラウド事業部の丸山です。

2025年はAIエージェント元年とも呼ばれており、そんな数多のAIエージェントが乱立する中、

特に注目を集めているのが完全自律型のAIエージェントManusです。

その話題性は、突如現れ、一瞬にしてゲームチェンジャーになることが約束されているかのようなオーラを放っています。

まさにエージェント型AIの世界に衝撃を与える存在と言えるでしょう。

完全自律型のAIエージェントとして登場し、現在はプレビュー版として利用することができますが、

招待制のプレビュー状態となるため招待コードをもらうかWaitlistに登録して招待待ちをする必要があります。

幸いにもプレビューに触れることができたため、利用感を記事にしました。

結論

エージェント型AIの決定版。一度指示を出したら後は待つだけ

驚くほどの完成度です。

後半で他AIエージェントと比較していますが、体感では圧倒性能。

指示出ししたら自律して考えて進めてくれるのでプロンプトで悩む必要もなし。

大規模プロジェクトとなると、コンテキスト制限で動作しない可能性があるためそこは注意です。

百聞は一見にしかず、今回実行した利用例を共有します。

詳細な指示をした方が手間は減るかと思いましたが、あえて抽象的な表現として実力を試してみました。

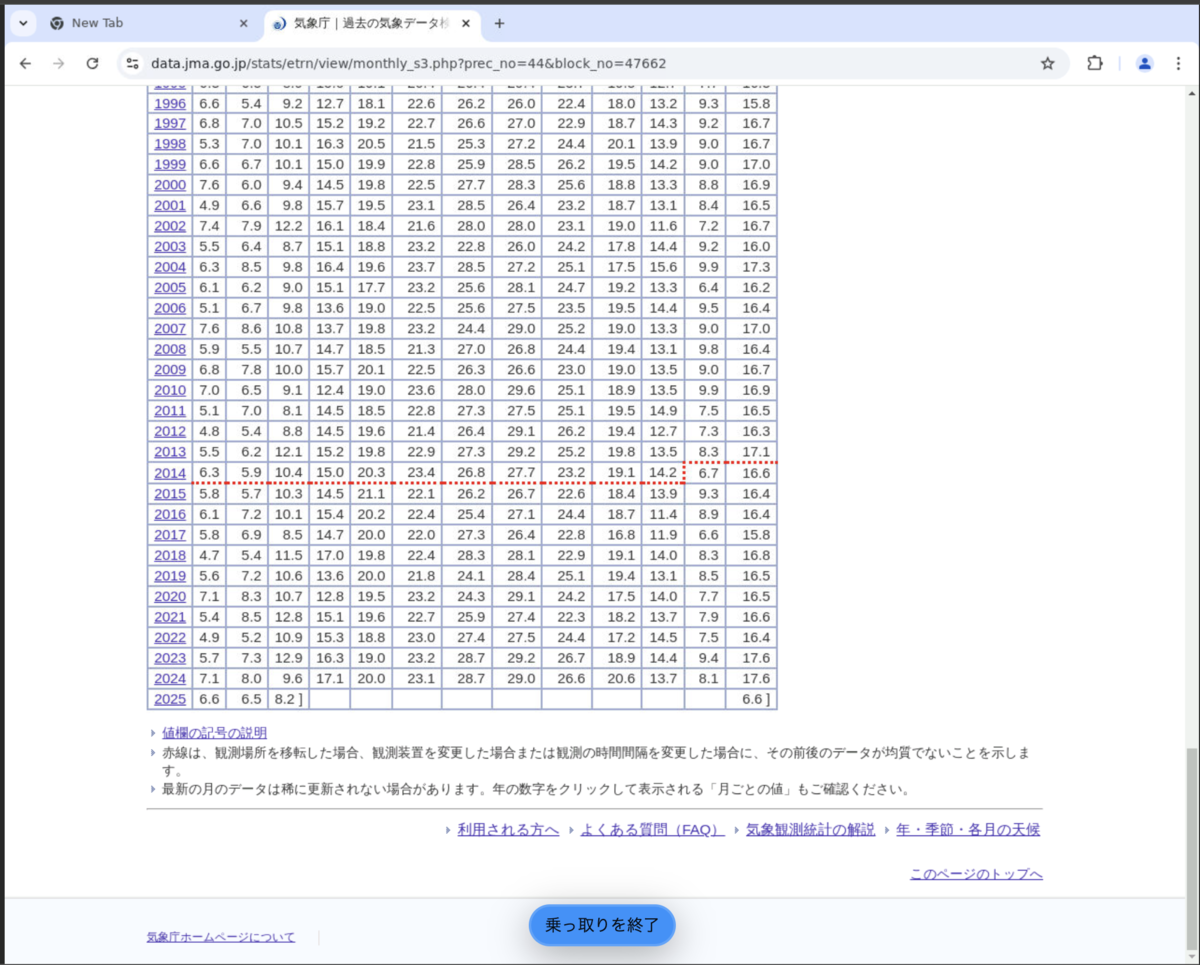

お題としては直近で学習をしている機械学習のサンプルとして、気温を予測する様なプログラムを作成してもらうことにします。

機械学習で東京都の気温を予測するプログラムを作成。とだけ伝えて頑張ってもらいます。

順を追って処理を再生できるので見てるだけでも楽しいですね。

manus.im

時間の都合上細部の確認はできませんでしたが、

別途依頼したAWS CDKを利用したIaC定義についても問題なく対応してくれている様に思えました。

ちなみにこちらも非常に簡単なプロンプトのみでAWSで3層の構成図と合わせてCDKを作成して。だけです。

manus.im

Manusの利用感

基本的な動作とプロジェクト管理機能

サンドボックス環境を立ち上げて動作する様です。

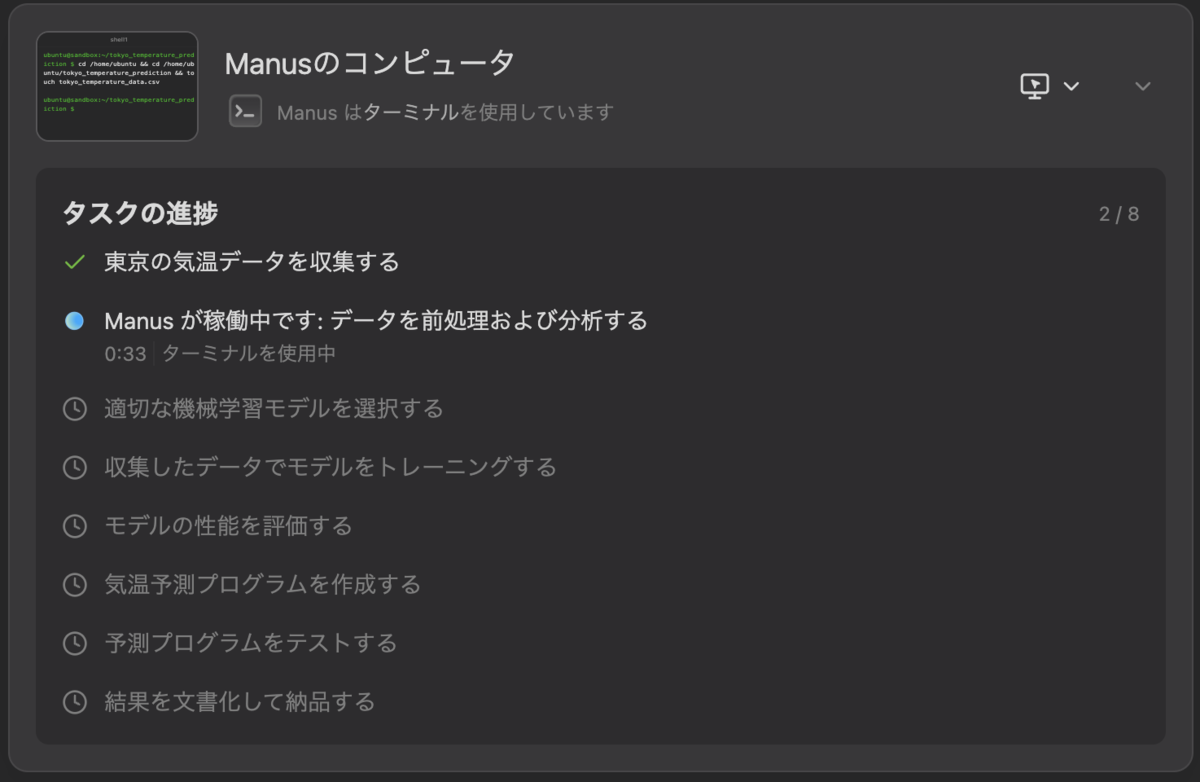

まずはManusのチャットに指示を出すと指示された内容を大きなタスクに分類し、順次処理していくようです。

また、todo.mdとして各項目に対するタスクを細分化して進める、プロジェクト管理機能の様なものがあります。

ここで言うプロジェクト管理とは要するにオーケストレーション機能を指しています。

各パーツごと単体での動作ではなく、プロジェクト全体を俯瞰する機能です。

以下の様にタスクの細分化がされ、こちらの流れに沿って開発を進めるため適切な開発ができる様です。

# 東京都の気温予測プログラム作成タスク ## データ収集 - [ ] 東京都の過去の気温データを収集する - [ ] データソースの信頼性を確認する - [ ] 十分なデータ量を確保する ## データ前処理と分析 - [ ] データのクリーニング - [ ] 欠損値の処理 - [ ] 特徴量の選択・作成 - [ ] データの可視化と分析 ## モデル選択 - [ ] 適切な機械学習モデルを選択する - [ ] モデルのハイパーパラメータを設定する ## モデルトレーニング - [ ] トレーニングデータとテストデータに分割 - [ ] モデルのトレーニング実行 - [ ] モデルの保存 ## モデル評価 - [ ] 評価指標の選択 - [ ] モデルのパフォーマンス評価 - [ ] 必要に応じてモデルの調整 ## 予測プログラム作成 - [ ] 使いやすいインターフェースの設計 - [ ] 予測機能の実装 - [ ] エラー処理の実装 ## テスト - [ ] プログラムの動作確認 - [ ] 予測精度の確認 ## 文書化と納品 - [ ] コードの文書化 - [ ] 使用方法の説明書作成 - [ ] 最終成果物の納品

利用者は指示出しするだけ。Manusがやるべきことを洗い出し、プロジェクトを進める。

とても素晴らしい働きです。

ここまできたら場合によっては人間を一人雇用するよりも有効かもしれません。

合計5つほどのプログラム作成を試しましたが、他のAIのように方向性がズレることもありませんでした。

また、作成途中で詰まってハマる場面も少なく思えました。

他のAIではハマってしまった場合には、修正させるよりも0から作り直すほうが上手くいくケースも多々あります。

非同期処理による柔軟な介入

Manusは非同期として動作し、非同期であることのメリットとして処理の途中でチャットからの口出しや、

乗っ取りとして人の手を介入させることが可能です。

VSCodeではブラウザからVSCodeが立ち上がり操作が可能でした。

chromeでは拡張機能をインストールすることでネイティブアプリの様に操作が可能です。

ブラウザではサンドボックス環境のブラウザが表示可能でした。

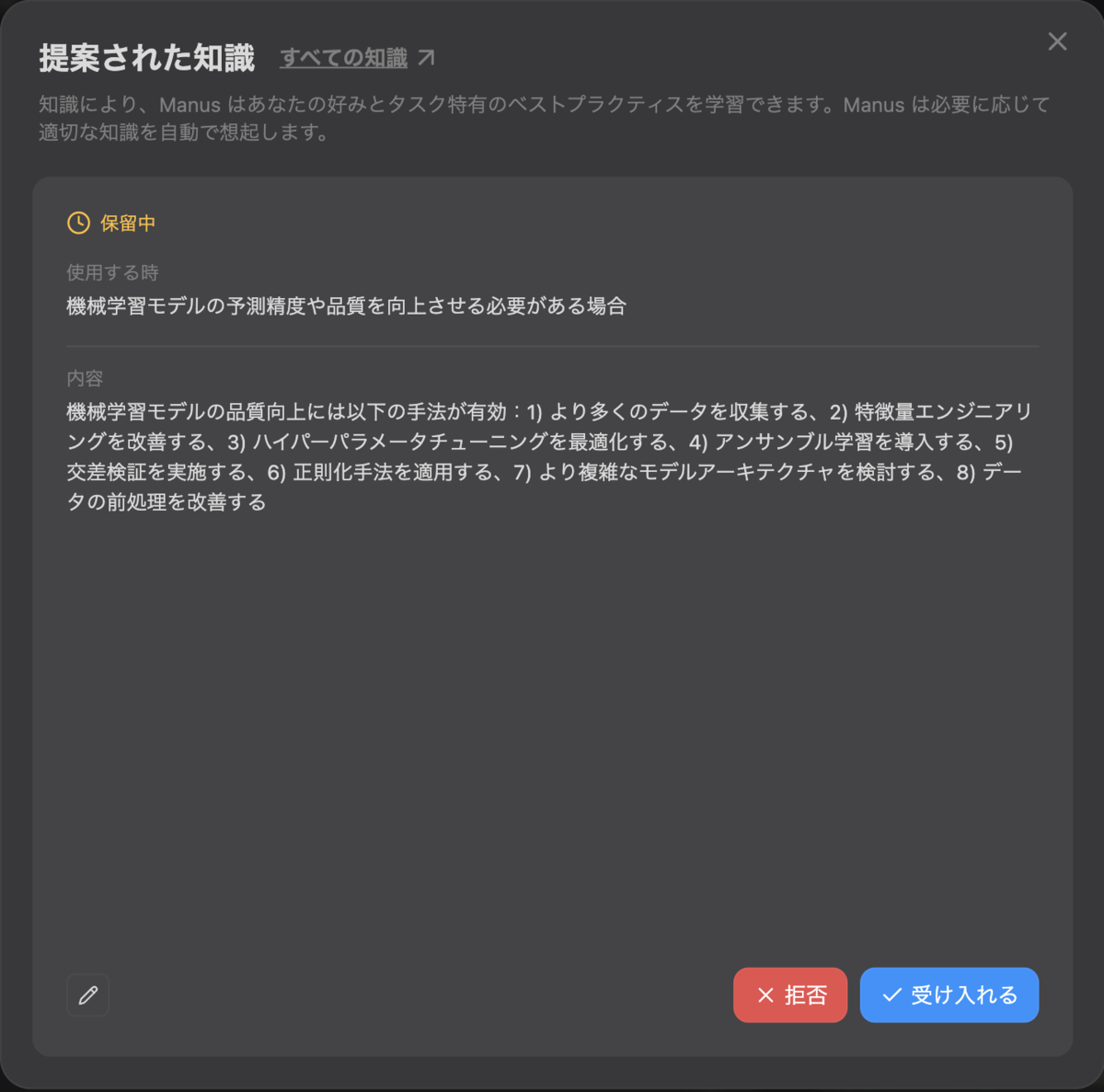

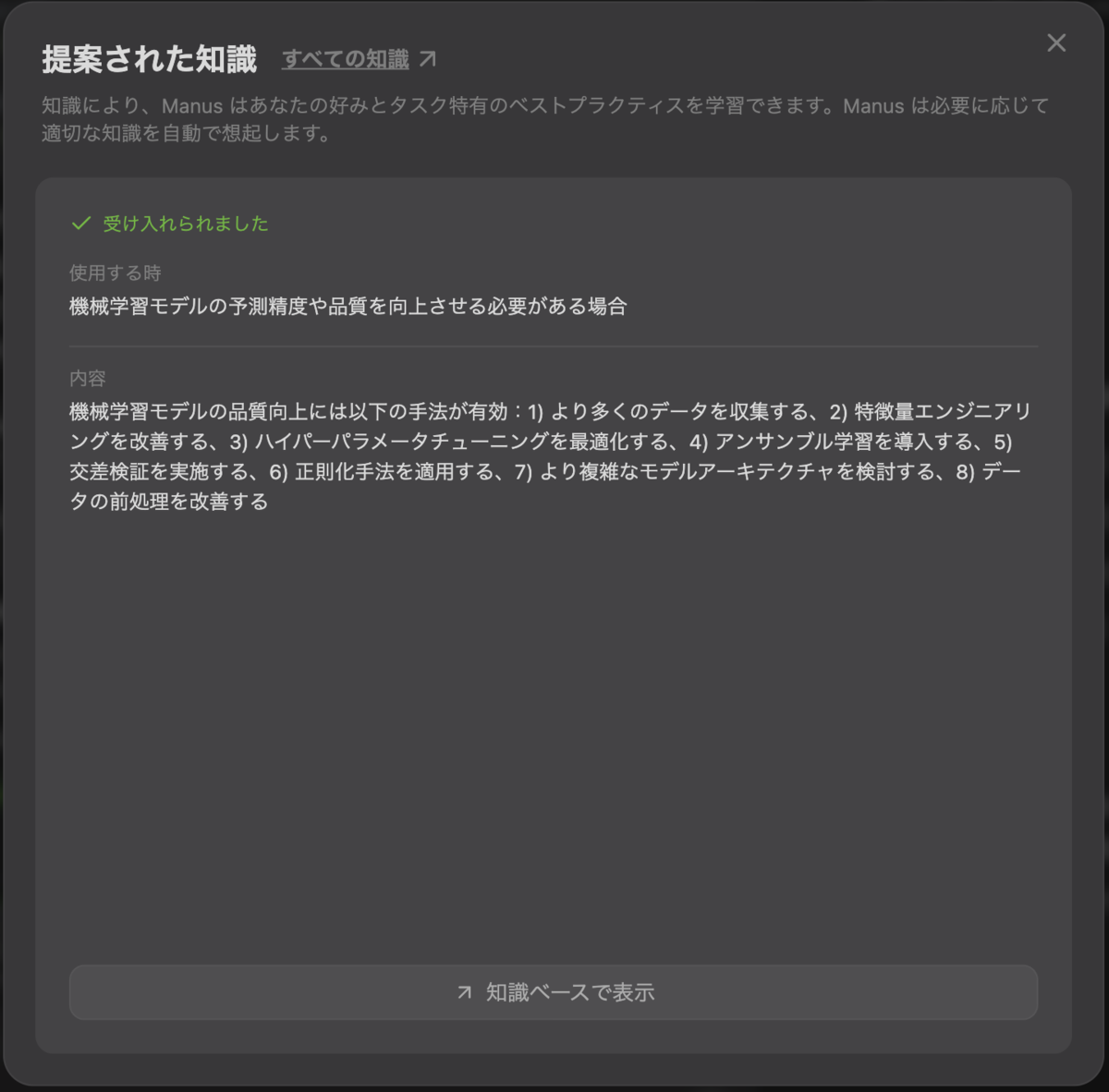

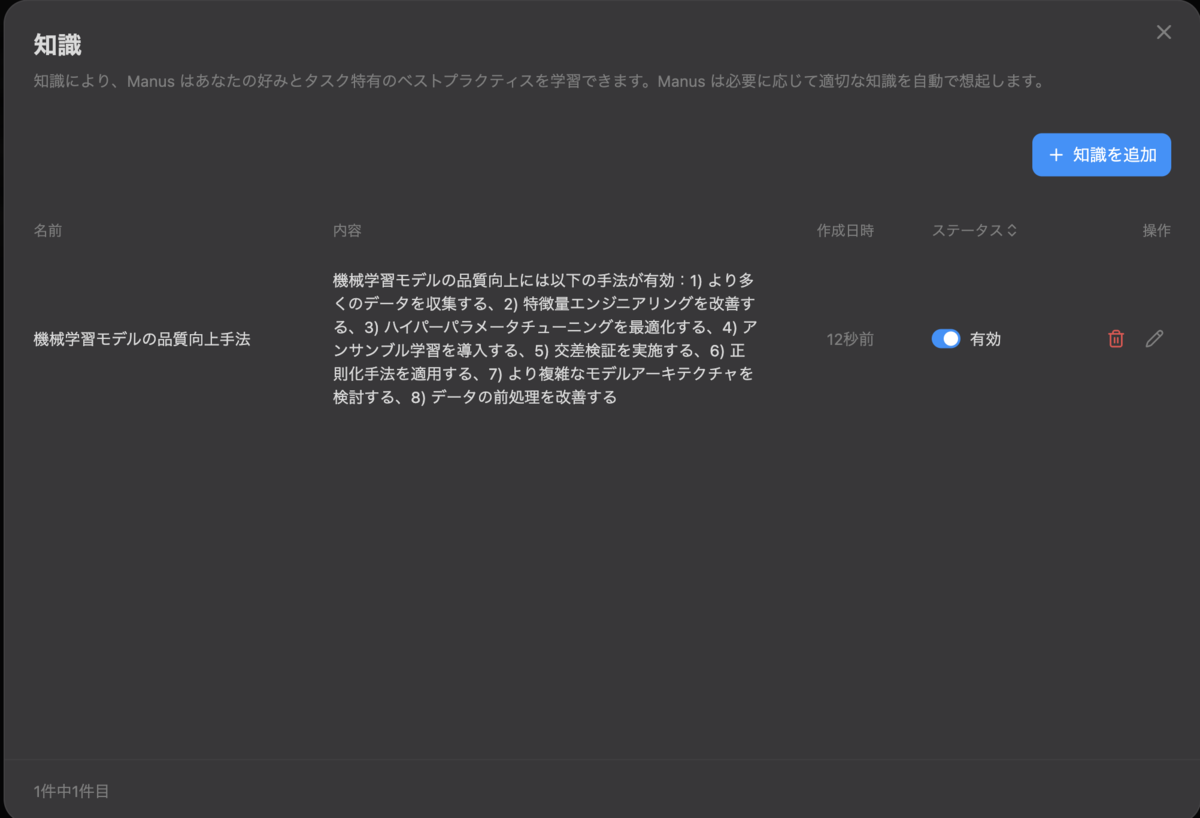

「知識の提案」機能

処理をしていると画面の上部に知識の提案が表示されました。

内容を受け入れると知識一覧の様な画面に取り込まれます。

利用する上で詳細な機能はわかりませんでしたが、RAGやルールの様なものだと思います。

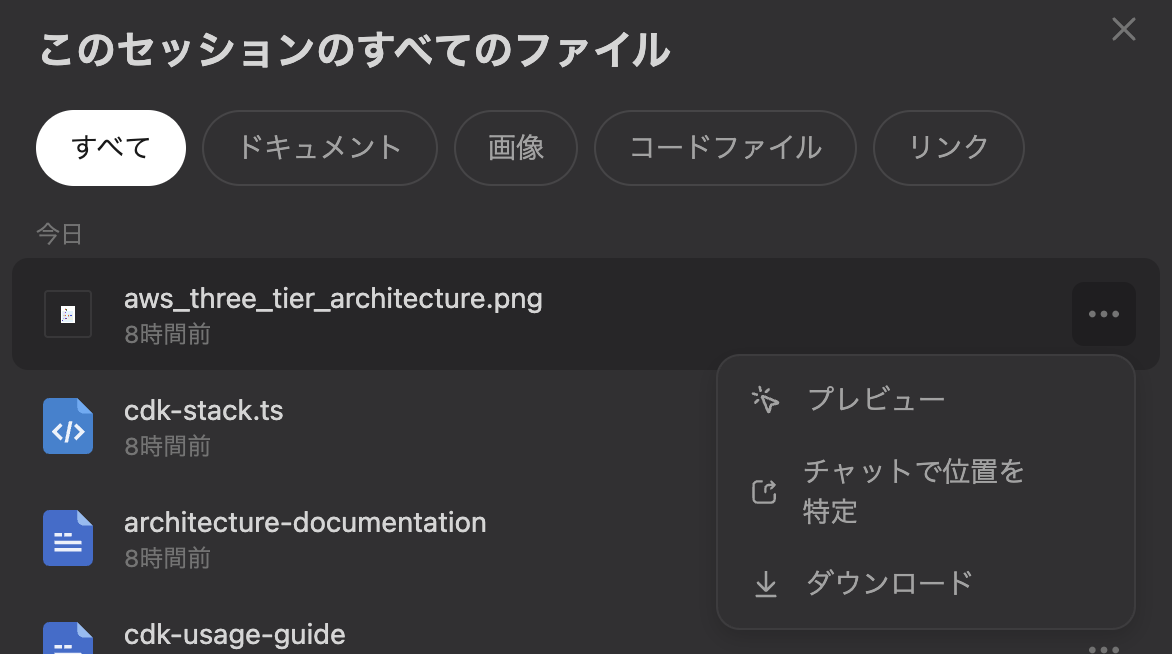

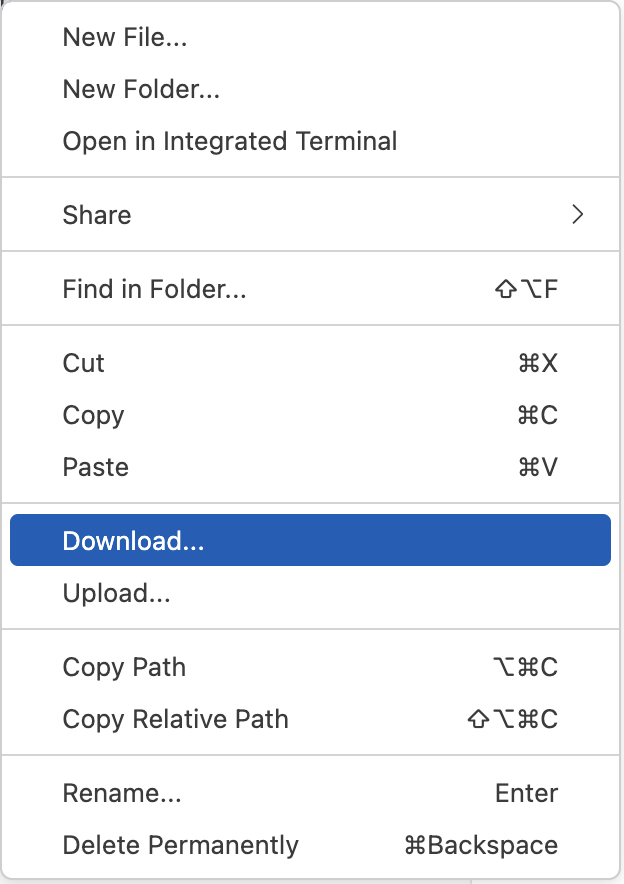

ファイルの送受信

UI上からはファイル単位の個別ダウンロードは可能ですが、まとめて取得する方法は見当たりませんでした。

作業中のセッションでは、仮想環境のVSCodeからディレクトリ単位でのアップロード・ダウンロードが可能です。

使い勝手を考えるとこちらからの操作がメインとなりそうです。

新規セッションで利用する場合には、チャット画面からファイルの添付自体は可能なので、

前回セッションの続きや、添付ファイルに関する相談などについてはこちらから利用する形になりそうです。

ベータ版利用時の制限事項

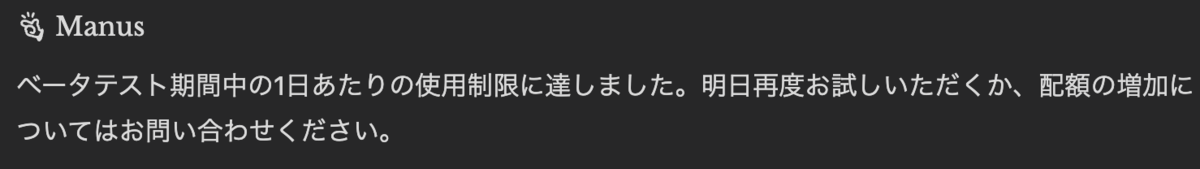

呼び出し上限

正確なカウントはしてませんでしたが、10〜15回ほどで利用制限となりました。

自律的に動作するため内部の処理量でも呼び出しを実施しているかもしれません。

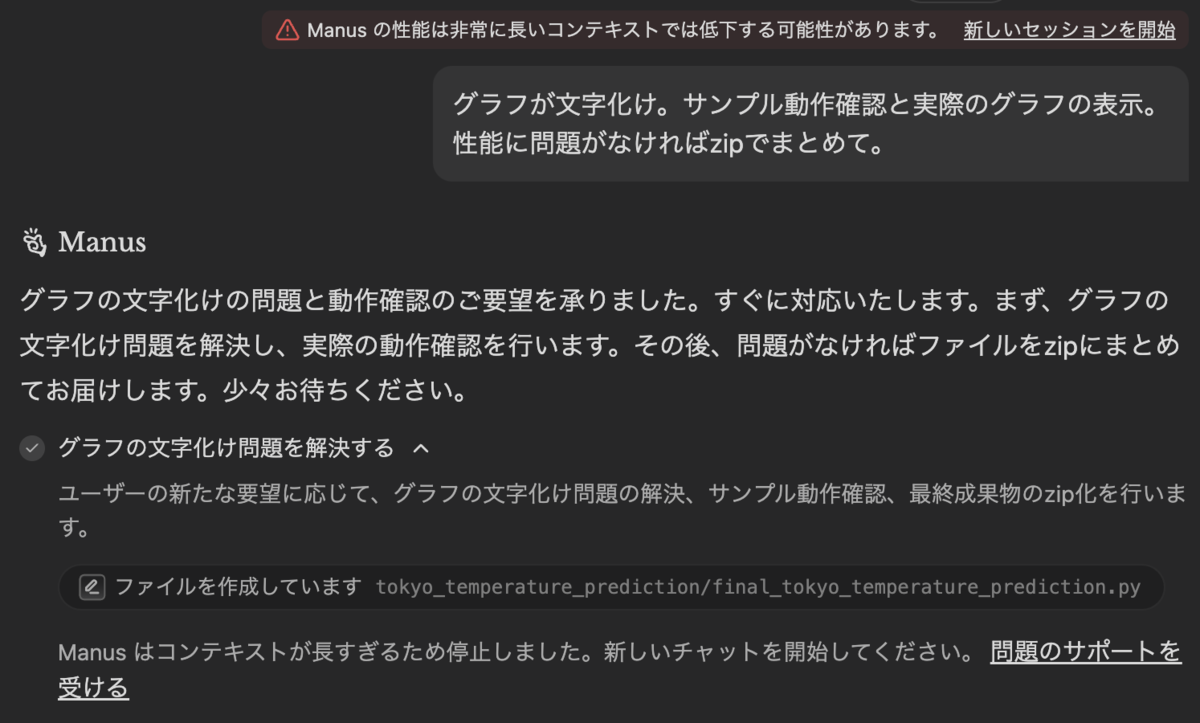

セッション上限

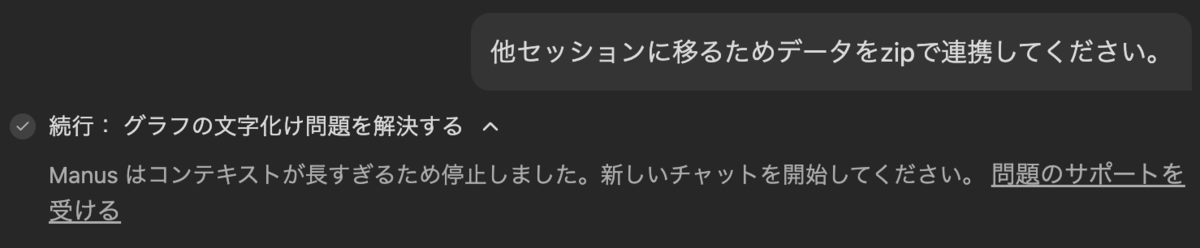

基本的な動作確認ができたのちに、改善依頼をしていたところコンテキストが上限となり新たなセッション作成を求められました。

セッション上限は他の生成AIでもよくあることですが、自律的に動くためにどんどんコンテキスト数は増えていくと思うので、

予告もなく突然新たなセッションを求められる点については作業区切りが難しいと感じました。

また、サービスによっては可能な泣きの1回のような形でのデータ整理依頼も却下されました。

現在の安定性・動作状況について

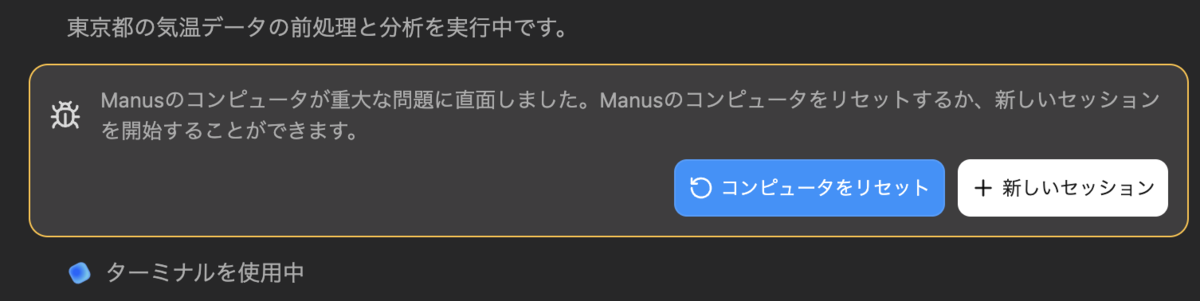

非常に負荷が高い様子で、いくつかのエラーと遭遇しました。

以下の様なサーバーエラーやAPIエラー、サンドボックス環境の動作停止などが発生しました。

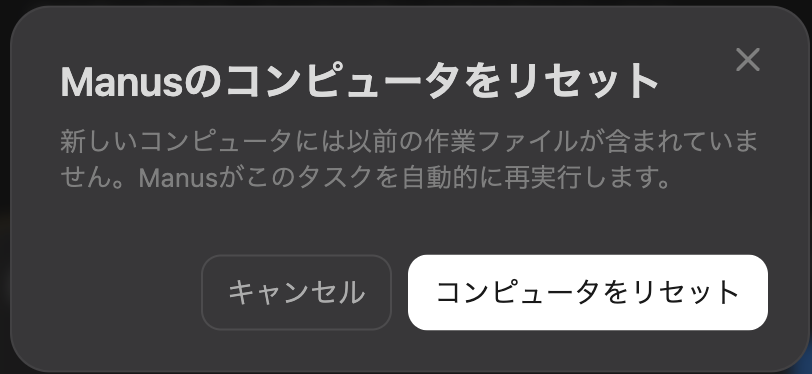

サンドボックス環境については、コンピュータをリセットを勧める旨が表示されたため実行。

リセットをしたところアクセスはできていたので、リセット自体はできている様でしたが、

しばらく様子を見ていても処理が止まってしまったのでリセットされている旨を伝えて処理を継続させることができました。

サンドボックス環境にアクセスもできており、メッセージからはリセットされていた様子ですが、

処理が動作しないので指示をすることで処理が進みました。

他AIエージェントとの比較

Cursor

個人的に愛用しているCursorにもAgent機能があり、yoloモードを利用することで近い形で自律的な活動が可能です。(25回の自律活動が過ぎたら一度停止する制限付き)

しかしながら、プロジェクト全体を把握する能力がとても低く修正をスポットで進めていくことが基本となっているため、

動作している状態のファイルを破壊したり、ディレクトリ配置を勘違いして作成修正をしたり、

複数似た様な処理をするファイルを作成したりとプロジェクト自体の破壊をすることが多々あるため非常にストレスに感じることがあります。

Codebase Index機能があり、全体的なプロジェクトコードを理解しているはずですし、

編集時のルールを.cursorrulesやcursor/rules/rule.mdcなどで定義できるのですが、

ドキュメント化して進捗管理すること指示しても中々思い通りに動かないことが現状です。

知識は持っていても上手く使えない様な印象です。

そのため、作業に伴ったドキュメントの更新漏れや仕様通りのドキュメント記載などは非常に苦手に感じます。

完全に余談ですが先日ベータリリースされた0.47でArchitect Modeが導入された様なことを見かけたので、

そちらでプロジェクト管理に近い動きができると良いのですが。

厳密にはカスタムチャットモードの様で、編集を伴わない検討などができる様です。 forum.cursor.com

本題からは逸れましたが、Cursorは中々劇的な更新がされることがなく、徐々に更新されていくため継続利用しながら確認をしていきます。

コンテキストの上限はCursorに軍配が上がると思います。

Windsurf

エディタ型AIエージェントとして対をなすWindsurfにもCascadeというエージェント機能兼コードベースの様なプロジェクト全体を把握する機能があります。

デモ利用のみのため多く触れているわけではないのですが、こちらもCursorに比べるとプロジェクトに対する理解があるように感じます。

ただ、プロジェクトが肥大化した状態で試したことがないため、開発後半での性能は不明です。

Manusの優位点

プロジェクトの管理機能があり自律機能が非常に高いため、細かなことをエンジニアが確認する必要もない印象です。

利用感として記載した様に、完全自律として開発を進めるのであればManusが十分に能力を発揮してくれるでしょう。

今回のテストでは詳細な指示を出していなかったこともあり、月ごとに違うモデルを利用する様な詰めが甘い部分がありました。

最終的な判断はもちろん確認する必要がありますが、ちょっとお願いくらいの頼み方でも完成品を持ってきてくれることは非常にありがたいですね。

全体感

エンジニアが細かな指示だしやタスクの細分化をする必要もなく進めてくれるため、ノンストレスで利用することができます。

これくらい大活躍してくれるとなると、エンジニアとしても危機感を感じるレベルの完成度ですね。

実際に利用し続けていくことで粗が見えてくることもあるかとは思いますが、

このようなAIエージェントが人間の代わりを担える時代が現実味を帯びてきており、個人的には非常にワクワクしています。

現在、価格についてはまだ発表されていないため、実際にどの程度になるのか気になるところです。

もしDevinのように月額500ドルといった価格帯になってしまうと、個人のお財布事情としてはかなり厳しいものがあります。

できれば個人でも気軽に利用できるお手頃価格で提供されることを願っています。

公式的なユースケースについても見ているだけでも楽しいです。 manus.im

おわりに

私達クラウド事業部はクラウド技術を活用したSI/SESのご支援をしております。

また、一緒に働いていただける仲間も募集中です! ご興味持っていただけましたらぜひお声がけください。