はじめに

こんにちは、クラウド事業部の丸山です。

本連載では「私たちの生活を密かに守っている暗号技術の仕組みと歴史」について、エンジニア視点で解説しています。

前回のヴィジュネル暗号に引き続き、第3回となる今回は、第二次世界大戦で使用されたエニグマ暗号機から、

現代のデジタルセキュリティを支える共通鍵暗号(DES/AES)まで、暗号技術の進化をたどります。

機械式暗号からコンピュータを使った暗号へその技術的な変遷を見ていきましょう。

エニグマ暗号機 — デジタル以前の暗号技術

エニグマ(Enigma)は、1920年代にドイツで開発され、第二次世界大戦中に使用された機械式暗号機です。

タイプライターのような外観ですが、内部に複雑な機構を持ち、当時としては画期的な暗号化能力を誇りました。

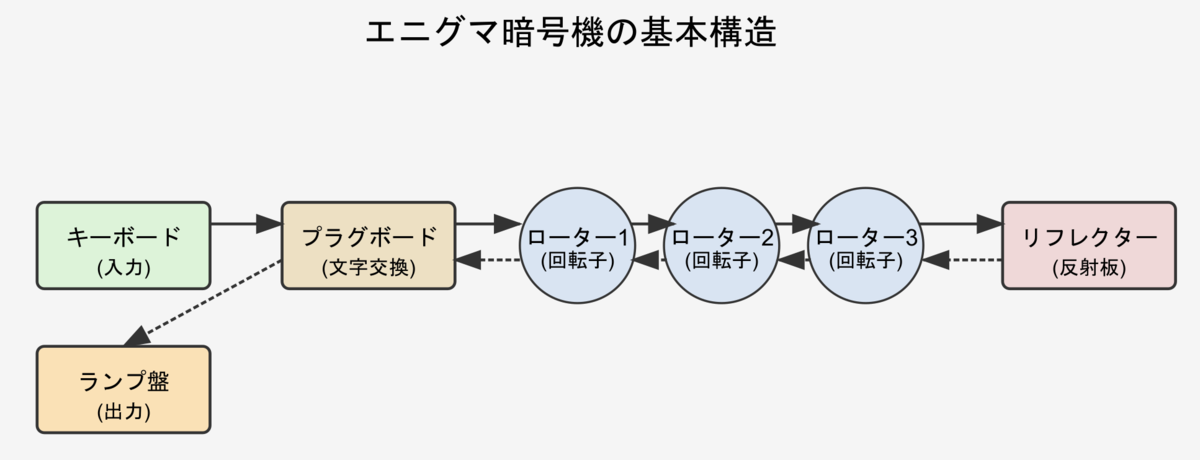

エニグマ暗号機の基本構造

エニグマ暗号機は、主に以下の構成要素から成り立っています:

- キーボード - 平文を入力するための26のキー

- ランプ盤 - 暗号化された文字を表示するための26のランプ

- ローター(回転子) - 暗号化の核となる機構(通常3〜5個使用)

- リフレクター(反射板) - 電流を折り返す機構

- プラグボード - 文字ペアを入れ替える機構

エニグマの技術的特性 - 革新よりも複雑化

興味深いことに、エニグマは暗号理論における根本的な技術革新というよりも、既存の置換暗号を複雑化し、

運用面での工夫によって安全性を高めたものでした:

- 基本原理の簡素さ: エニグマの根本は、一文字を別の文字に置き換える「単一換字暗号」という古典的な手法です

- 複雑さの源泉: 革新的な暗号理論ではなく、複数のローターの組み合わせと日々変更される設定という運用面での複雑さにありました

- 多層的アプローチ: 単純な仕組みを何層にも重ねることで、全体として解読困難なシステムを構築しました

- 運用による強化: 暗号鍵(ローターの初期位置など)を頻繁に変更することで、解読の時間的余裕を与えない戦略を取りました

この「技術的な革新よりも運用と複雑化による安全性確保」というアプローチは、エニグマが最終的に解読されるきっかけにもなりました。

人間の運用ミスや定型的な通信パターンが解読の糸口となったのです。

エニグマの暗号化原理

エニグマの暗号化プロセスは、電気回路を使った巧妙なものでした:

- オペレーターがキーを押すと、電気信号が発生

- 信号がプラグボードを通過

- 複数のローターを順番に通過(毎回異なる経路をたどる)

- リフレクターで折り返される

- 再びローターを逆方向に通過

- プラグボードを再度通過

- 最終的に到達したランプが点灯し、暗号化された文字を表示

エニグマの最大の特徴は、ローターが回転することで同じキーを押しても異なる文字に暗号化される点です。

これにより、従来の頻度分析による解読が困難になりました。

エニグマからの教訓

エニグマは理論上、約158兆通りの設定組み合わせを持ち「解読不可能」と考えられていました。

しかし、アラン・チューリングらの数学者によって解読されたものの、実際にはリバースエンジニアリングによって物理的に解読されました。

この歴史から得られる教訓:

- 数学的強度だけでは不十分 - 運用上の弱点や人的要因が脆弱性につながる

- 暗号解読の発展がコンピュータ科学を促進 - エニグマ解読の取り組みが現代コンピュータの基礎を築いた

コンピュータ時代の暗号へ - 共通鍵暗号の誕生

歯車が回転する機械式暗号機の時代を経て、1970年代には電子回路とビット演算によるデジタル暗号の新時代が幕を開けました。

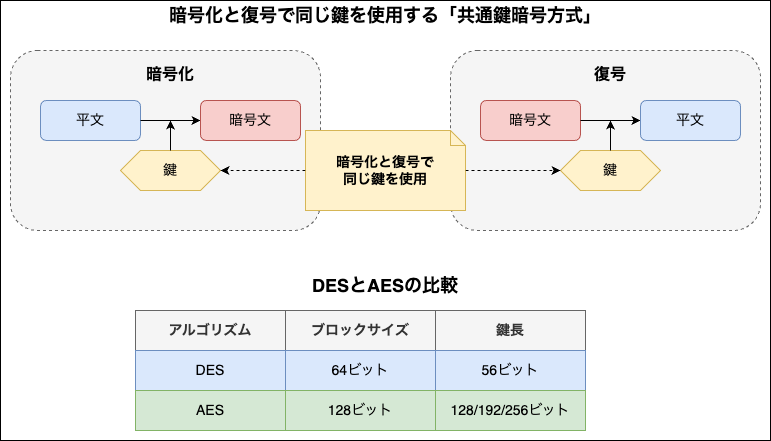

この新たな暗号技術は「共通鍵暗号」(対称暗号)と呼ばれ、暗号化と復号に同じ鍵を使用するという特徴を持っています。

しかし、この方式には根本的な弱点がありました — 送信者と受信者があらかじめ安全に「鍵」を共有する方法です。

エニグマを含む古典暗号の脆弱性が人間の運用面にあったように、共通鍵暗号も「鍵配送問題」という新たな課題に直面することになります。

共通鍵暗号の基本原理

共通鍵暗号は非常にシンプルな概念に基づいています:

暗号化: 平文 + 鍵 → 暗号文 復号: 暗号文 + 同じ鍵 → 平文

主な特徴: - 処理が高速 - 大量データの暗号化に適している - 鍵の安全な共有が課題(鍵配送問題)

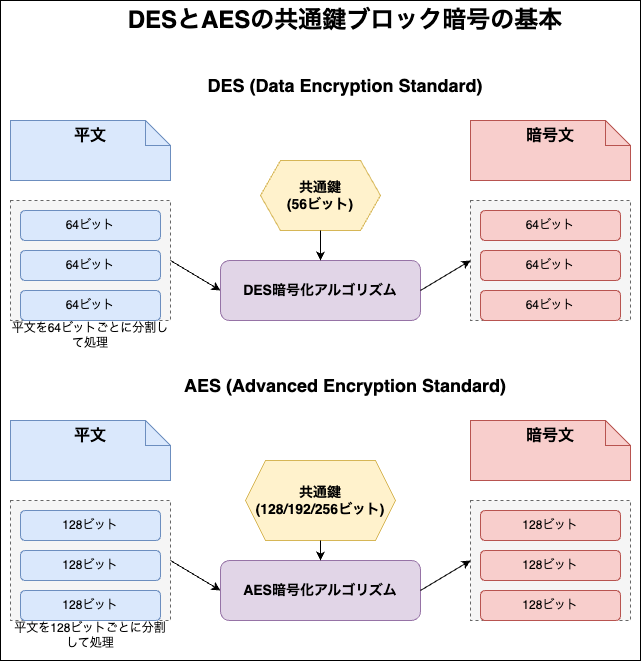

DES - 最初の標準暗号

DES(Data Encryption Standard)は1977年に米国標準として採用された、最初の広く普及したデジタル共通鍵暗号です。

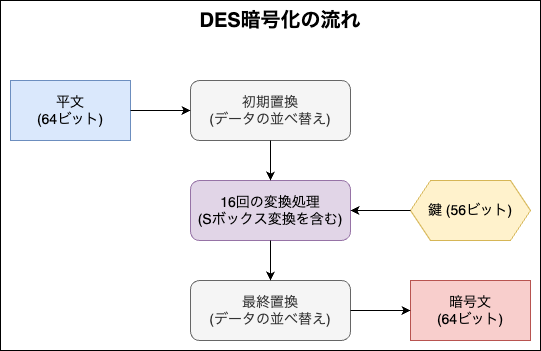

DESの基本構造

DESは8バイトのデータを暗号化する方式です:

- データの並べ替え: まず64ビットの並び順を変更

- 16回の変換処理: データを左右に分け、鍵を使って繰り返し変換

- 最後の並べ替え: 最初とは逆の順序に戻す DESの強さは「Sボックス」と呼ばれる変換表にあります。

DESの核心部分は「Sボックス」と呼ばれる置換テーブルで、これが暗号の強度を左右します。

DESの限界と破られ方

DESは発表当初から、その鍵長の短さ(56ビット)について議論がありました。

1998年、電子フロンティア財団(EFF)は「Deep Crack」と呼ばれる専用ハードウェアを開発し、

約2日半でDESの鍵を総当たり攻撃で解読しました。

この出来事はデジタル暗号にとって重要な教訓となりました:

- 鍵長と安全性の関係: 鍵のサイズが小さければ、いずれ計算能力の向上により破られる

- 技術進化の影響: ムーアの法則によるコンピュータ性能の向上は、暗号の寿命を予想よりも短くする

AES - 現代の標準暗号

DESの脆弱性が明らかになり、2001年に新しい標準暗号としてAES(Advanced Encryption Standard)が採用されました。

AESはDESと比較して、以下の点で大きく進化しています:

- より長い鍵長: 128ビット、192ビット、256ビットから選択可能

- より大きなブロックサイズ: 128ビット(16バイト)

- 異なる内部構造: 「SPN構造」を採用

- 高速な処理: ハードウェア実装と最適化されたソフトウェア実装で高速動作

特に鍵長の拡張により、AES-128でさえも総当たり攻撃に対して当面の安全性が確保されています。

128ビット鍵の可能な組み合わせ数は約3.4×1038通りで、現在の技術では全数探索が事実上不可能です。

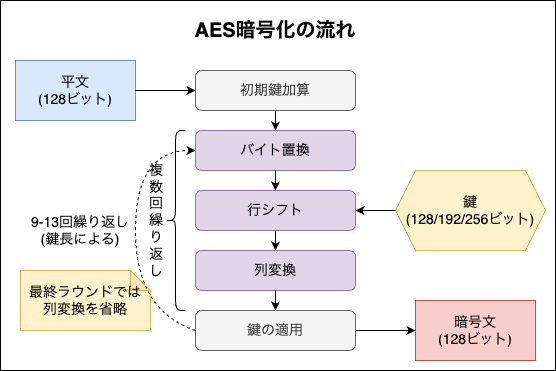

AESの基本構造

AESはこのように暗号化します:

- 最初の処理: データと鍵を組み合わせる

- 繰り返し処理: 次の操作を複数回繰り返す

- バイト置換: 各バイトを別の値に変換

- 行シフト: 各行を少しずつずらす

- 列変換: 列ごとに計算処理(最終回を除く)

- 鍵の適用: ラウンド鍵との演算

- 最終処理: 列変換を除く3つの操作で仕上げ

AESは数学的に厳密な設計で、サイドチャネル攻撃(実装の脆弱性を突く攻撃)を除き、現在のところ実用的な攻撃方法は知られていません。

デモ:簡易DES暗号体験

本物のDESは複雑ですが、教育目的で考案された「簡易版DES」(Simplified DES、または S-DES)を使ったデモで、ブロック暗号の基本概念と総当たり攻撃の原理を体験できます。

簡易DES暗号化

簡易DES復号

ブルートフォース攻撃シミュレーション

鍵長と安全性の関係

このデモでは、鍵長を変えることで安全性がどう変わるかも体験できます:

- 8ビット鍵: 可能な組み合わせは256通り(28)

- 10ビット鍵: 可能な組み合わせは1,024通り(210)

- 16ビット鍵: 可能な組み合わせは65,536通り(216)

これらの鍵サイズは現代のコンピュータではあっという間に総当たり可能です。

一方、実際のDESの56ビット鍵は約7,200京通りあり、専用ハードウェアでも解読に何時間もかかります。

さらに現代の暗号標準AESで使われる128ビット鍵になると、総当たりは事実上不可能になります。

共通鍵暗号の課題

いくら鍵長が長くても、その鍵が漏れては意味がありません。

共通鍵暗号の最大の課題は「鍵配送問題」です。

セキュアな通信を実現するために、先にセキュアでない環境で鍵を配る必要があるという矛盾が生じます。

共通鍵暗号では暗号化・復号化の両方に同じ鍵を使うため、

通信する両者が事前に安全な方法で鍵を共有しなければなりません。

インターネットのようなオープンな環境では、この安全な鍵共有が大きな障壁となりました。

まとめ

本章では、機械式暗号であるエニグマからデジタル共通鍵暗号のDES・AESまでの進化を見てきました。

エニグマは既存技術の複雑化と運用による強化を図った暗号機で、コンピュータ時代の暗号への橋渡しとなりました。

デジタル時代の共通鍵暗号は、計算機の能力向上に伴い鍵長を拡張することで安全性を確保してきましたが、

鍵配送問題という根本的な課題を抱えていました。

次回は、この問題を解決する「公開鍵暗号」という革命的な概念を紹介します。

おわりに

私達クラウド事業部はクラウド技術を活用したSI/SESのご支援をしております。

また、一緒に働いていただける仲間も募集中です! ご興味持っていただけましたらぜひお声がけください。