こんにちは、クラウド事業部の山路です。

今回は先日開催されたAWS Summit Japan 2025の1日目に参加したので、その感想の紹介になります。特に個人的に追いかけているGitLabに関するセッションなどがあったので、そちらを中心に紹介します。

AWS Summit Japan 2025の様子

私は昨年度のAWS Summit Japanにも参加させていただいており、 (天候が悪かったにもかかわらず) 昨年と比べて参加者が多い印象でした。

EXPOの様子はこちら。今年も多くの企業が参加されており、いろんなグッズをいただきました。個人的なお気に入りはHashiCorp社の"箸"とPagerDutyの"安眠祈願お守り"でした。

昨年度のセッションは生成AIやセキュリティを扱ったものが多かったですが、今年も同じような印象でした。アーカイブも公開されており、発表資料や一部セッションの録画は (登録したうえで) 7/11まで視聴可能です。

※昨年度の参加感想ブログはこちらです。

GitLab Duo with Amazon Qのセッション紹介

GitLabは昨年12月にAmazon Qとの連携機能の提供を開始しており、先日GAしました。

aws.amazon.com about.gitlab.com

GitLab Duo with Amazon Qは、Gitlab Self-managed版からAmazon QによるAI Agent機能を利用できる機能であり、GitLab UIやコマンドから q コマンドの実行をサポートします。

今回視聴したセッションでは、GitLab Duo with Amazon Qの機能紹介と、PoCとして本機能を導入したユーザーからのフィードバック、という形で発表されました。なお本セッションは事前予約した方も立ち見するほど多くの方が申し込んでおり、参加者の注目度の高さを伺えました(なお私は事前登録がうまくできておらず、会場の外から立ち見で参加させていただきました。。。)。

GitLab Duo with Amazon Qの機能紹介

GitLab Duo with Amazon Qの機能詳細は各種ドキュメントを参照していただければと思いますが、利用条件など一部を抜粋します。

- ドキュメント

- 利用条件

- GitLab Ultimateプラン

- GitLab Duo with Amazon Q Add-on

- Self-managed版

- 主な機能

- IssueベースにMerge requestを生成

- Javaコードのバージョンアップ・コード変換

- Merge requestに対するレビュー、修正コードの生成

- ユニットテストの生成

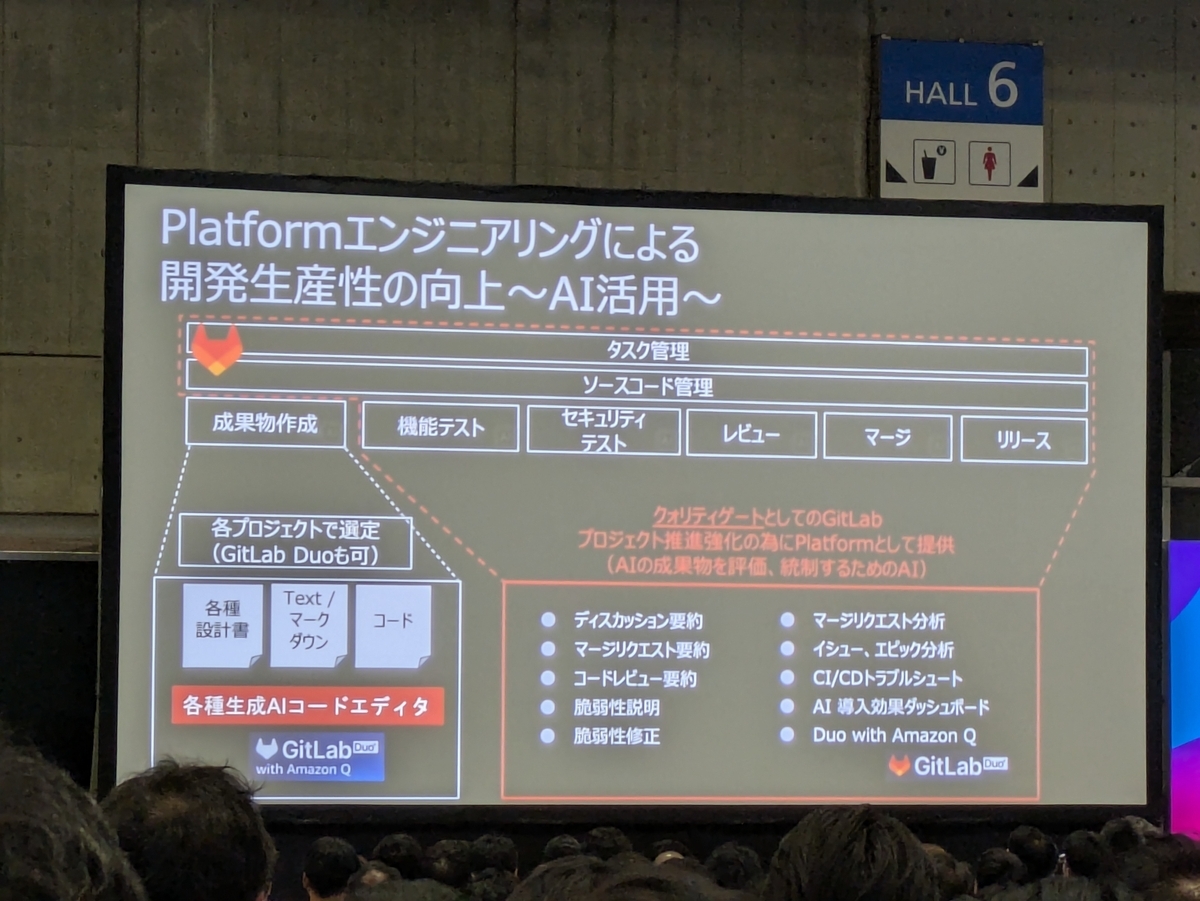

Amazon Q DeveloperとGitLab Duoを組み合わせることで、開発ライフサイクル全般をカバーする生成AI機能を利用できます。発表では弊社も注力・提供しているPlatform Engineeringとの関連も紹介しました。

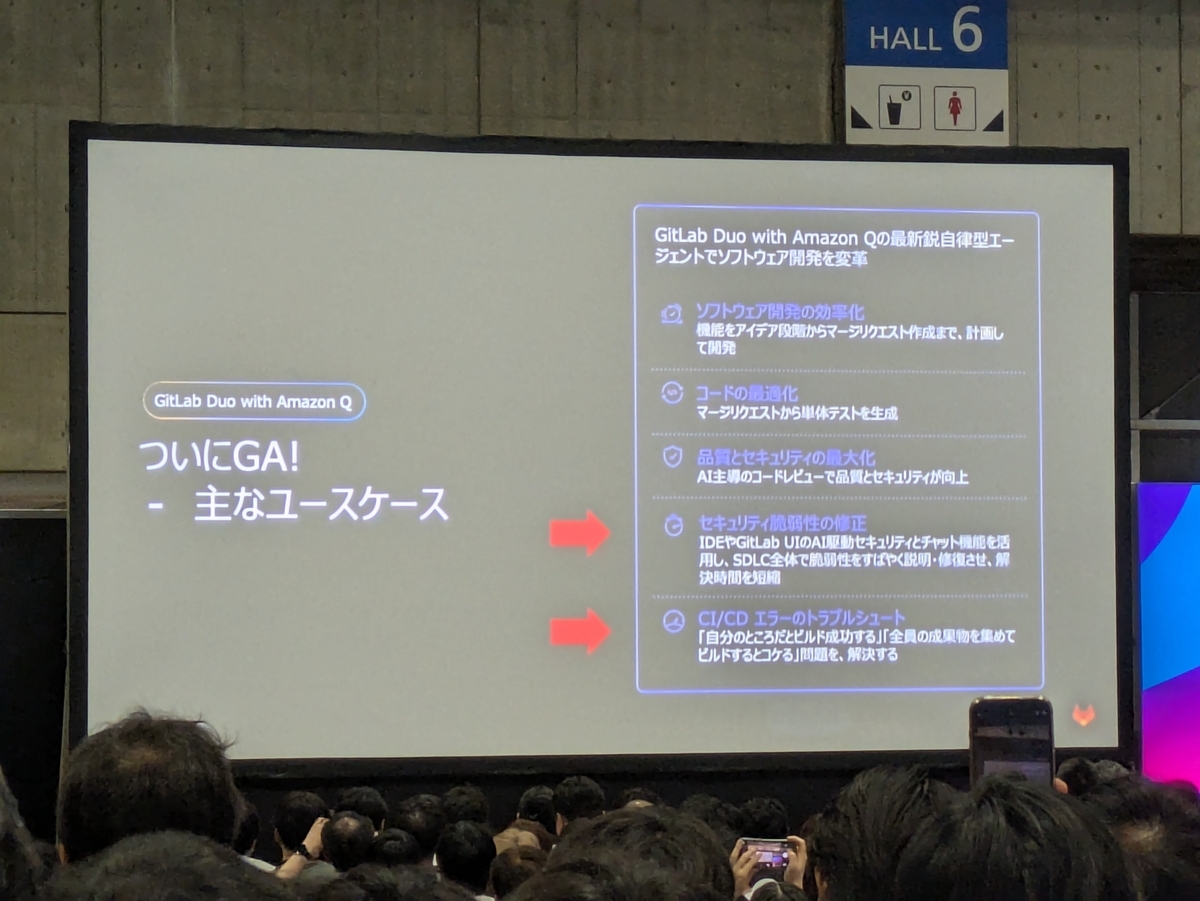

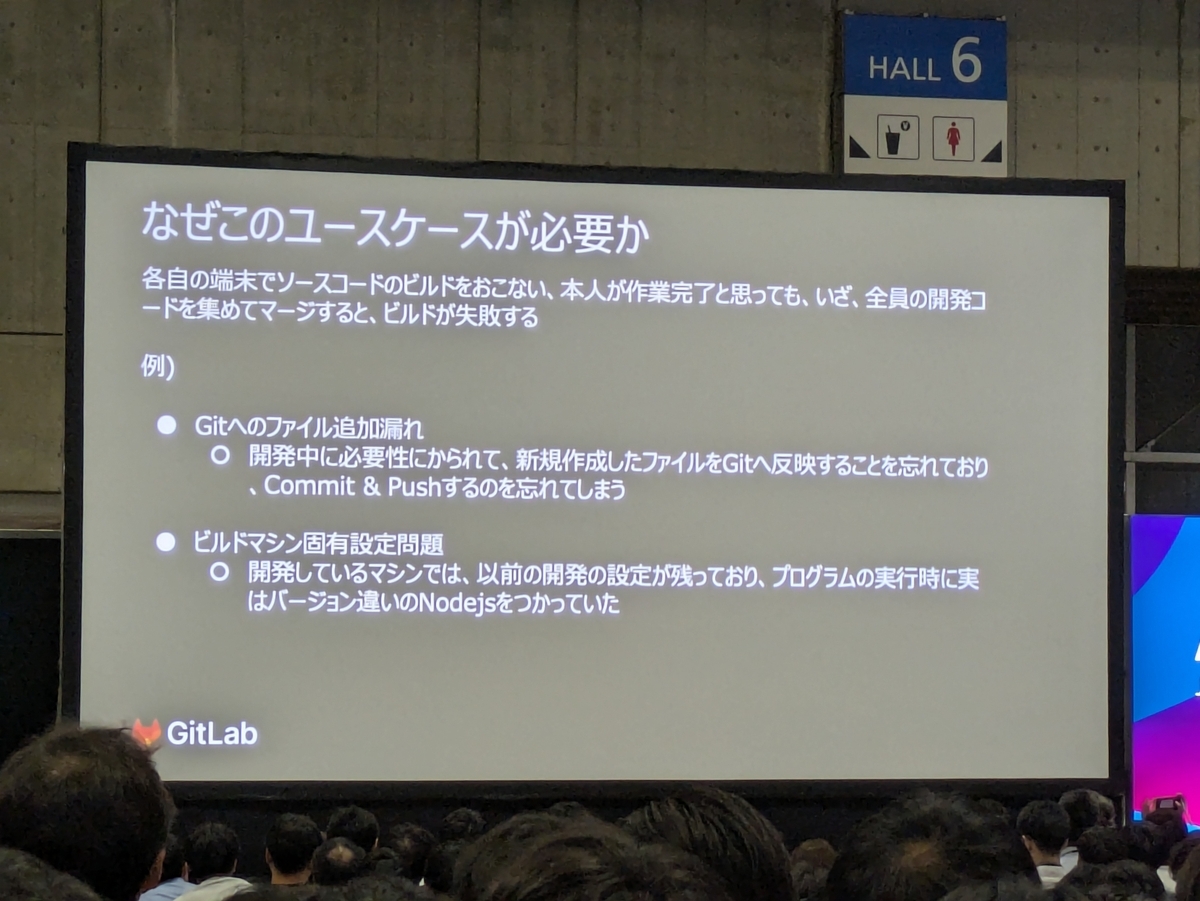

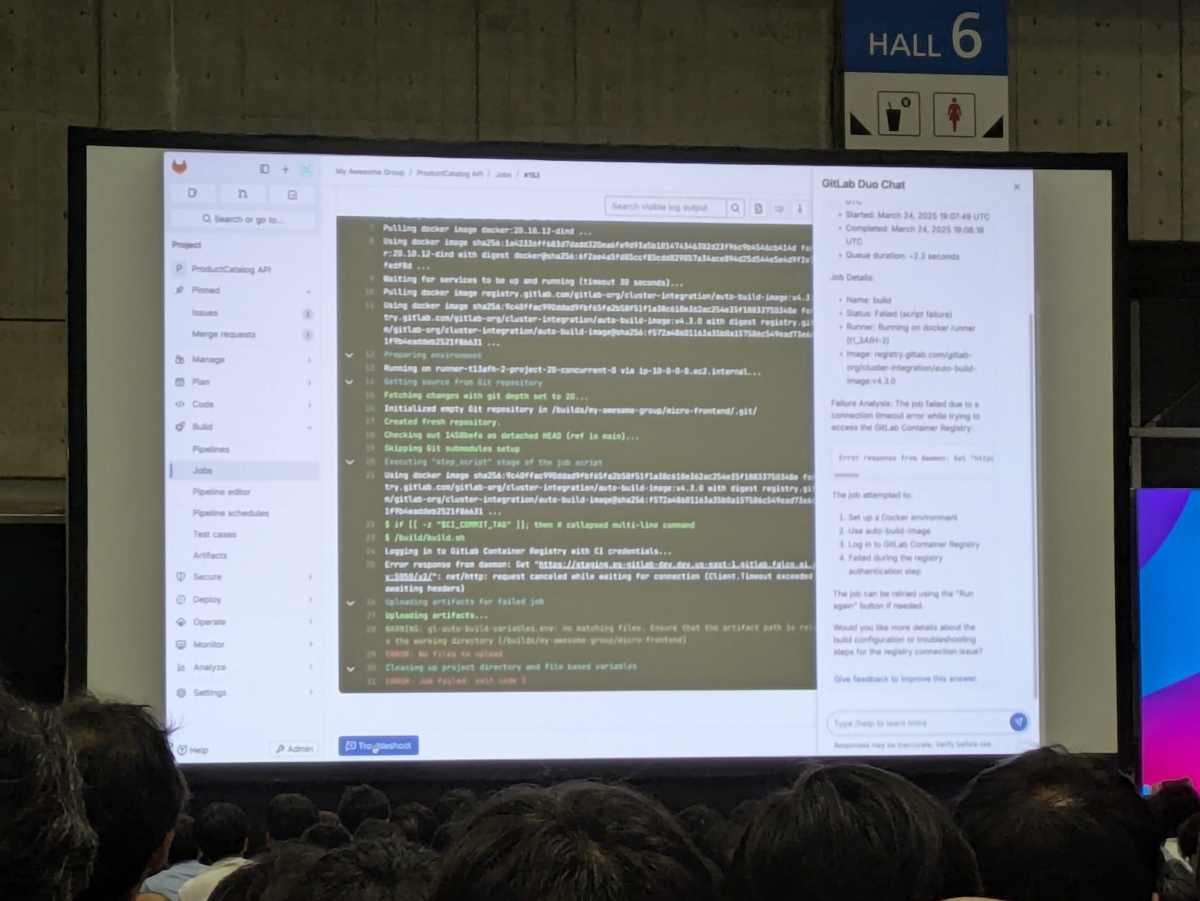

GitLab Duo with Amazon Qの想定するユースケースはいくつかあり、発表中は「セキュリティ脆弱性対応」と「CI/CDエラーのトラブルシュート」の2つを紹介しておりました。

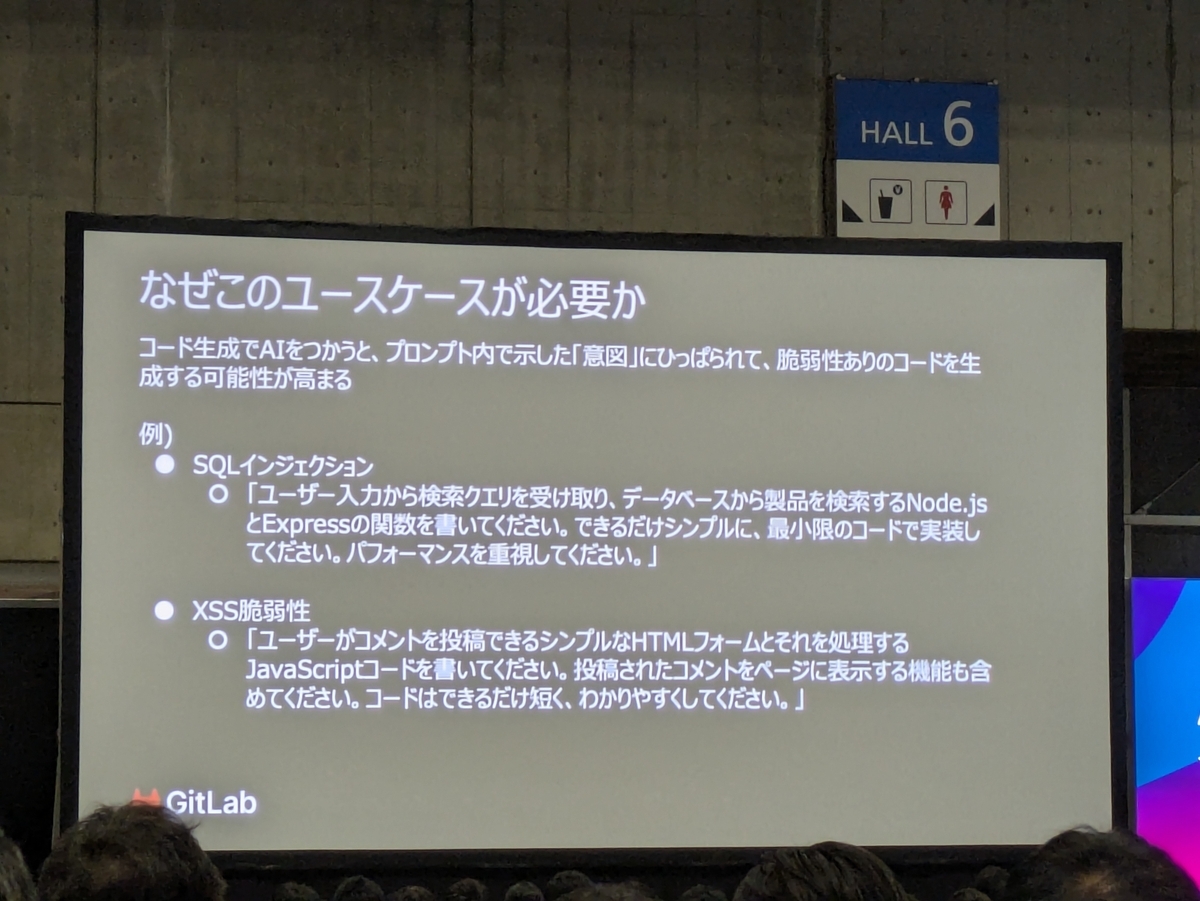

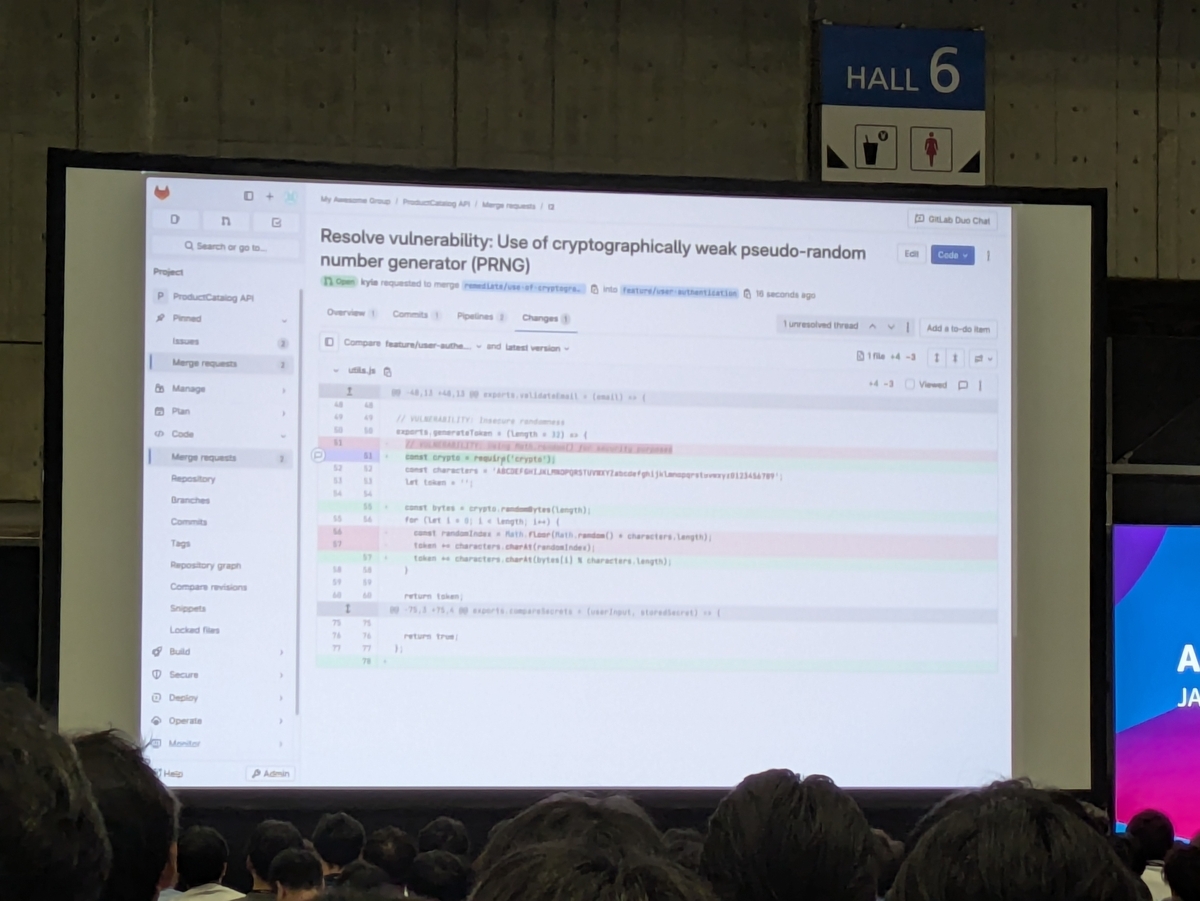

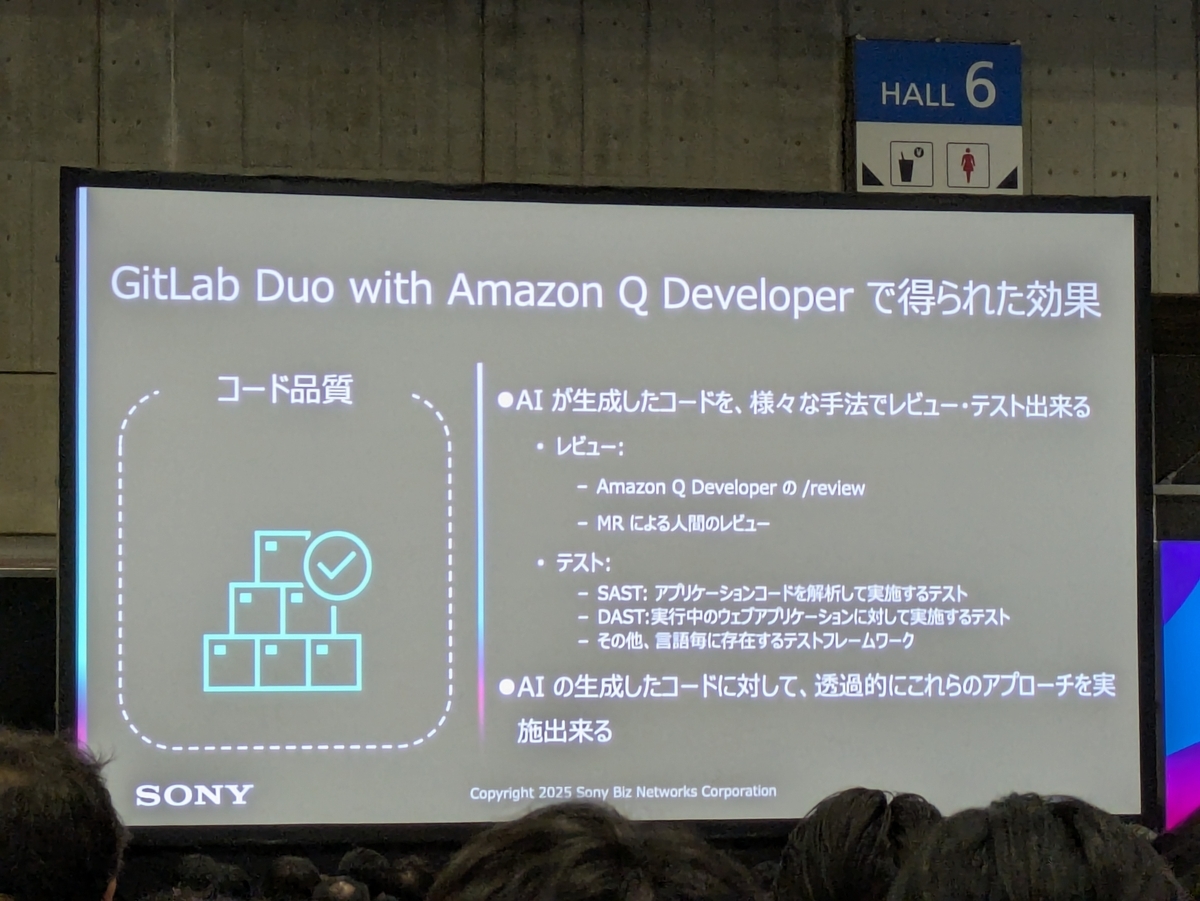

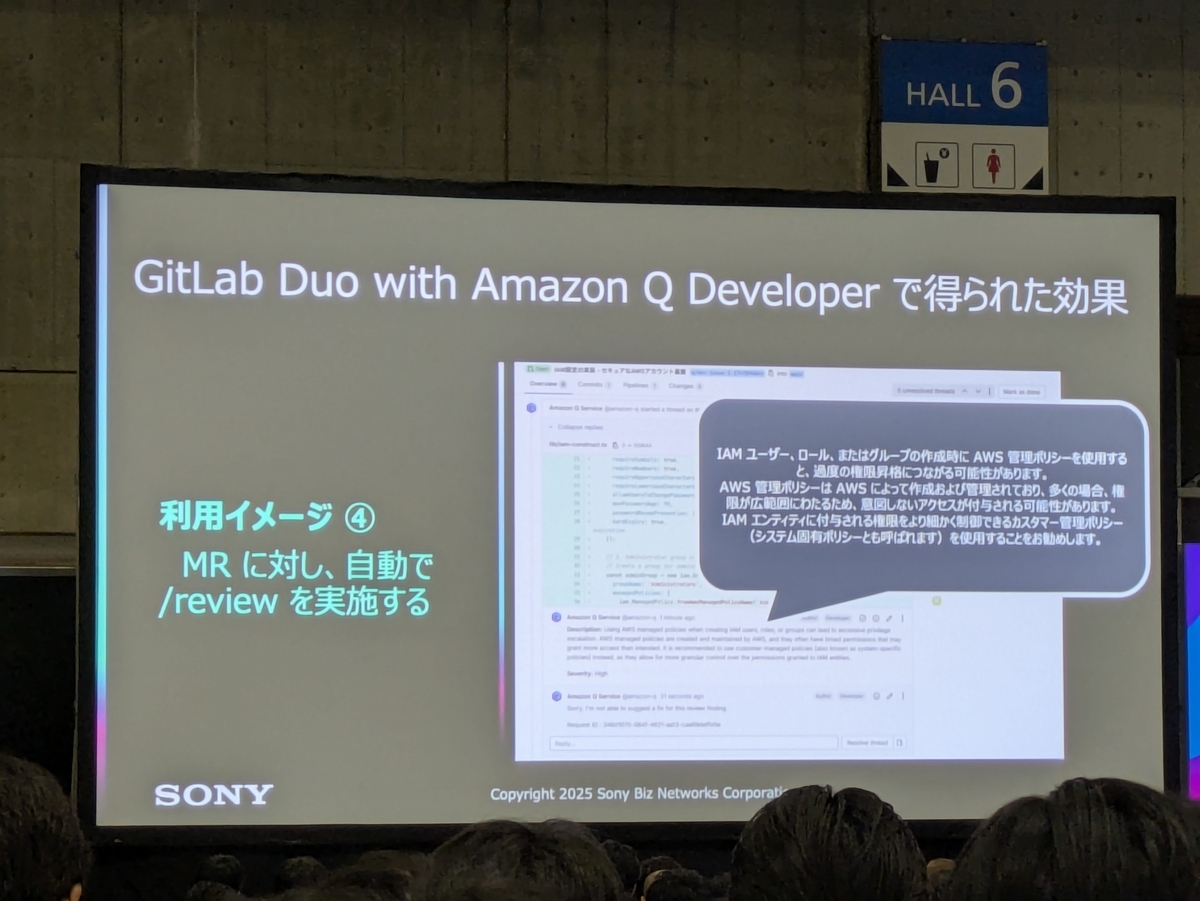

生成AIによってコードを生成することで、意図しない脆弱性を含むコードを採用する可能性が生じます。なので生成AIをコード生成に用いる場合は、コードに対するセキュリティテストなどのチェックが重要です。GitLab DuoはSAST等のセキュリティテストで得られた脆弱性報告に対する機能を提供します。またAmazon Qによるレビュー等も有効でしょう。

またCI/CDの処理中にエラーが発生した場合、基本的に開発者はエラーの解消を優先すべきです。しかし担当の開発者がCI/CDに詳しくなかったり、あるいはCI/CDのエラーメッセージが不十分で原因がわからない場合もあるでしょう。ここでもGitLab DuoやAmazon Qにエラーメッセージを渡すことで原因究明がスムーズになるでしょう。

導入して得られた効果と今後期待するもの

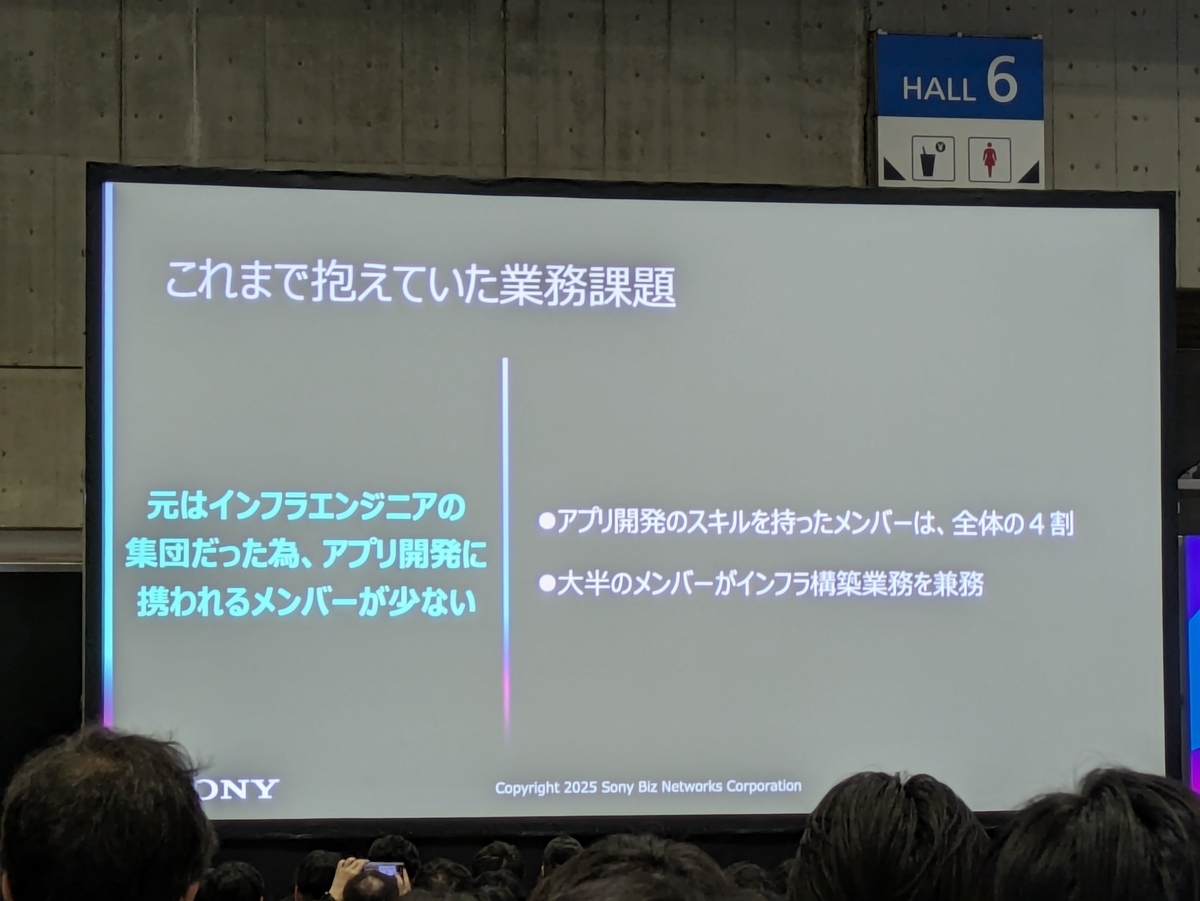

GitLab Duo with Amazon Qを試験的に導入したソニービズネットワークス社 (SBN) では、開発ライフサイクルを回すための人手不足という課題がありました。もともとインフラエンジニア集団だったこともありアプリケーション開発者は全体の4割ほど、また大半のメンバーはインフラ業務も兼務しております。そのため人手が足らず開発ライフサイクルが回らないため、これを解決するためにPoCを開始しました。

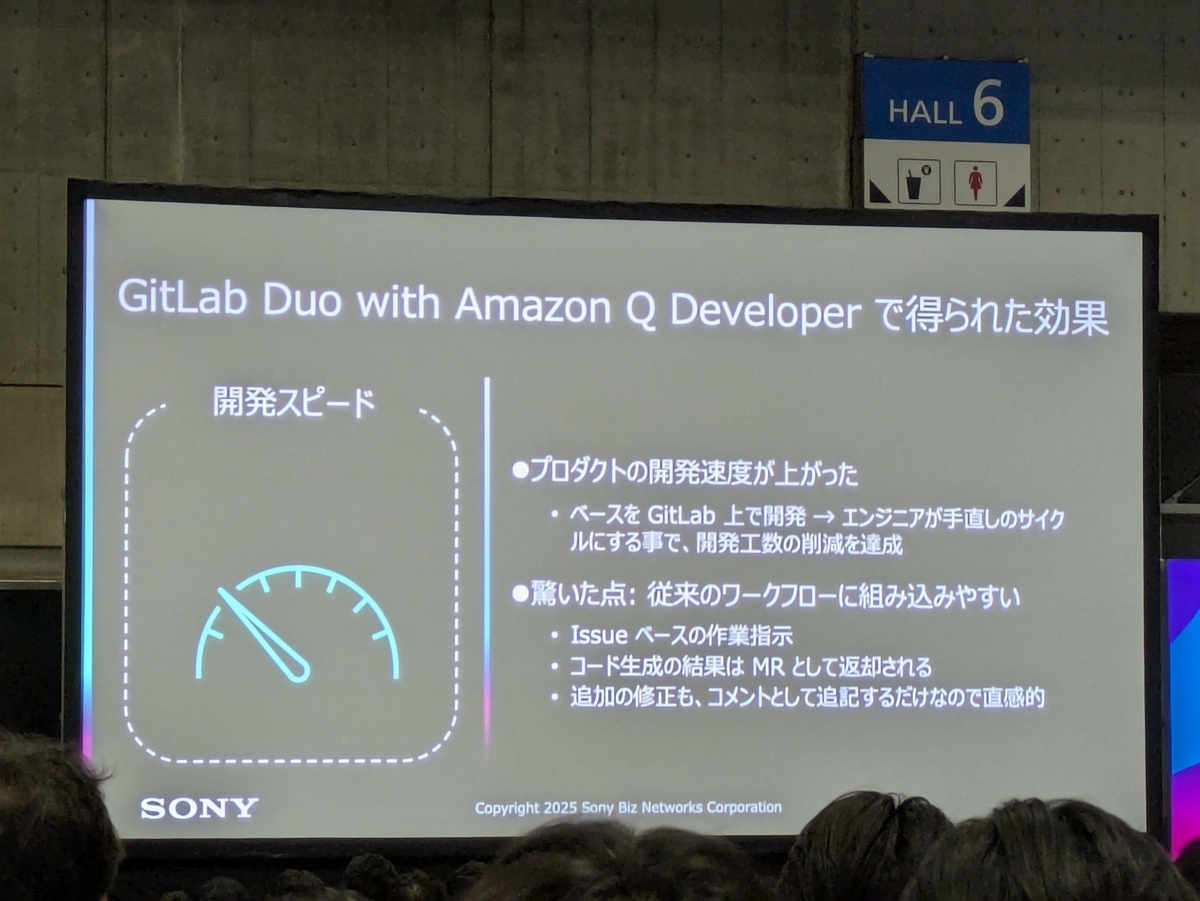

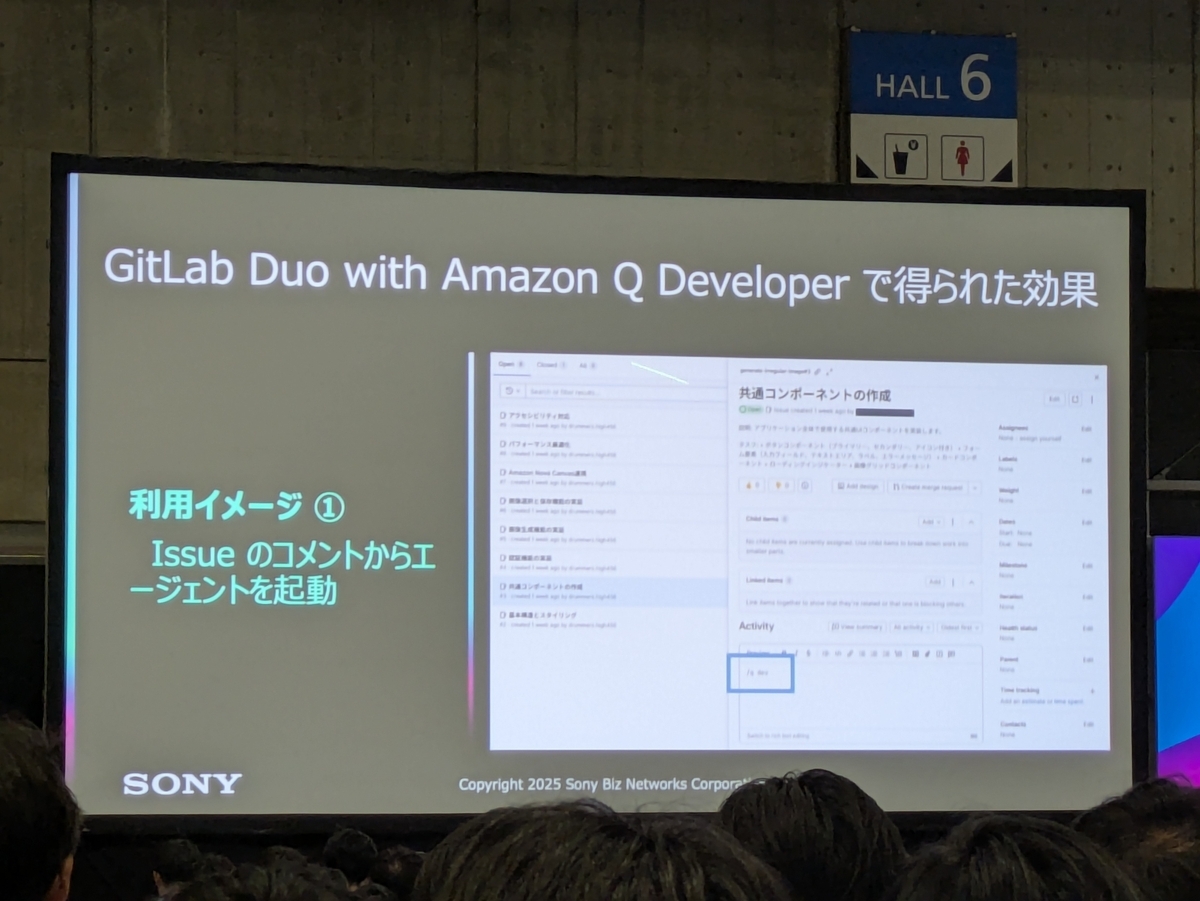

GitLab Duo with Amazon Qを導入することで、開発スピードの向上とコード品質の向上を実現しました。開発速度の向上はコードのベースを生成しエンジニアがそれを手直しするサイクルにしたことが一因でした。また既存のワークフローとの親和性が高く、Issueからコード生成・Merge requestとして生成・修正点もコメントからコード生成、といった機能が利用できたことも影響しました。

また品質向上にはAmazon Qの/q reviewコマンドやGitLabのテスト機能が貢献しました。Amazon Q Developerにより生成したコードに対してGitLabからこれらのチェックを行うことで、開発速度と品質の両立を実現しました。

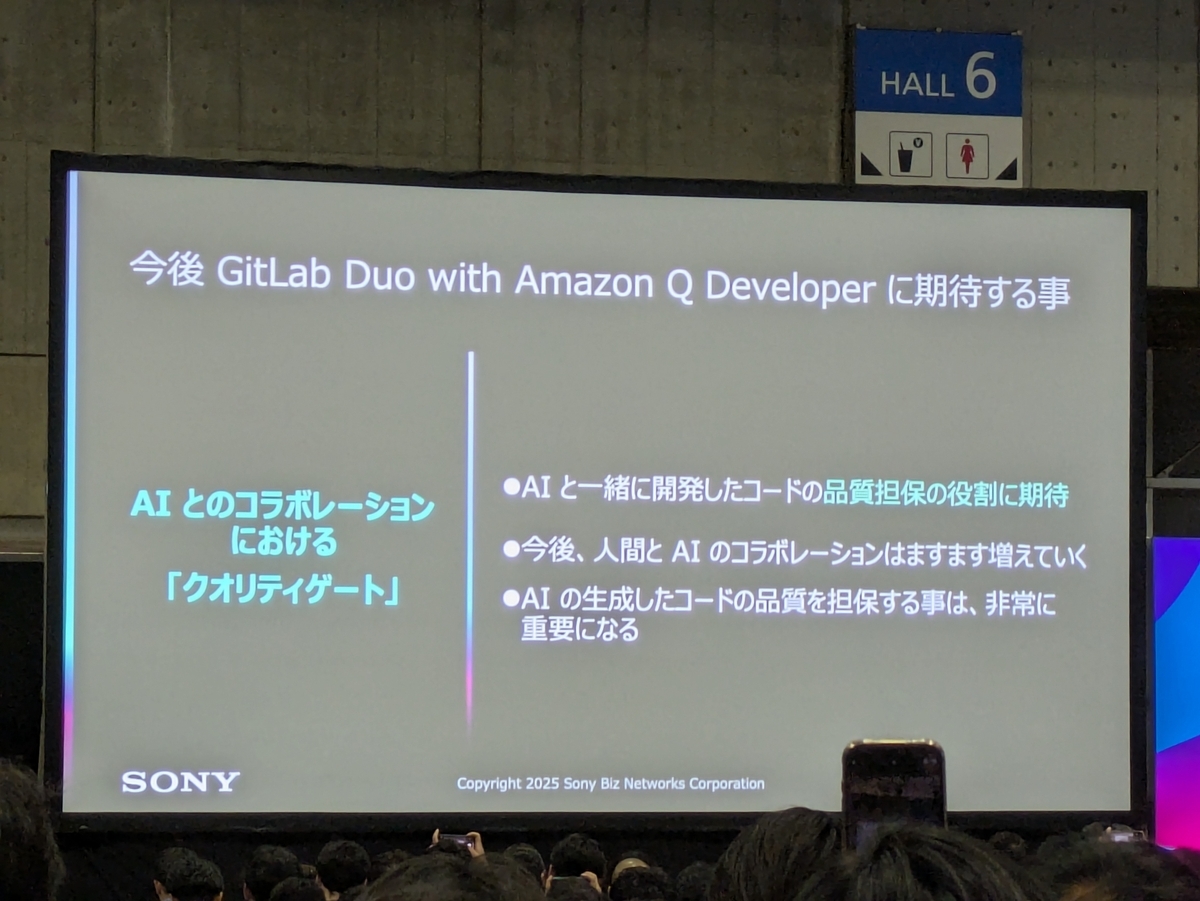

セッションの最後には、GitLab Duo with Amazon Qに期待することとして、「品質担保の役割」を上げていました。現代のAIツールだけで実装できるコードには限界があり (いわゆる70%問題) 、何らかの形でコードの品質を担保する必要があります。

現時点では最終的なアプリケーションの品質を担保するのは人間です。セッションでは、この部分でのさらなるサポート機能を期待している、とのことでした。

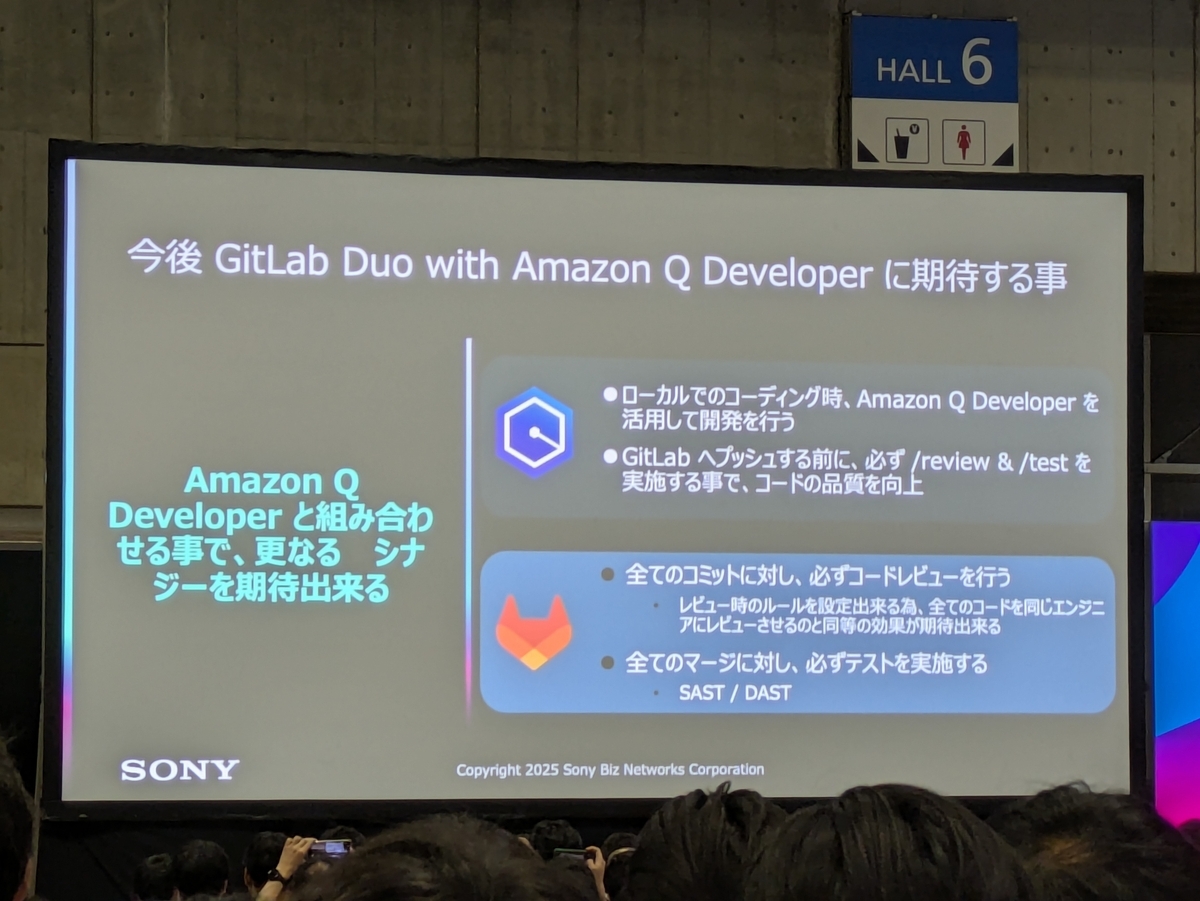

Amazon QとGitLabを組み合わせることで、コード品質の向上を実現できます。具体的にはAmazon Qをローカル開発で、GitLabを中央集権的なクォリティゲートとして活用します。つまり開発ライフサイクル全般にAIを活用しながらコード品質向上を実現することが重要です。

感想

GitLab DuoはAnthropic社のClaudeのほか、ローカルLLMにも対応した、幅広いモデルの採用が魅力の一つです。その中の1つであるAmazon Q Developerとの連携の事例紹介として、興味深く聞いていました。GitLabはDevSecOps Platformとして開発ライフサイクル全般をカバーする統一的なプラットフォームを提供しますが、生成AIに対するガードレールとしても有効であることを理解しました。 生成AIの70%問題やガードレールの重要性は様々な文献や発表でも言及されていますが、これに対する解決策としてGitLabの導入を検討するのはいかがでしょうか。

さいごに

APCはAWS Advanced Tier Services(アドバンストティアサービスパートナー)認定を受けております。

その中で私達クラウド事業部はAWSなどのクラウド技術を活用したSI/SESのご支援をしております。

また、一緒に働いていただける仲間も募集中です!

今年もまだまだ組織規模拡大中なので、ご興味持っていただけましたらぜひお声がけください。