目次

はじめに

こんにちは。個人としてこれまでAWSの経験はありますが、Azureについてはあまり深く触ってこなかったため、資格取得も目指しつつ基礎の部分から改めてインプット中です。

そこで今回はそれぞれのグローバルインフラストラクチャについて、復習も兼ねて書いていきたいと思います。

基礎的な内容ではありますが、各サービスを利用する上で可用性や耐障害性の観点でポイントとなるため、簡単にはなりますがまとめていきたいと思います。

※本記事は単純な優劣を比較するものではなく、用語や特徴を整理し、理解を深めるための参考情報としてまとめています。

Azureのグローバルインフラストラクチャ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

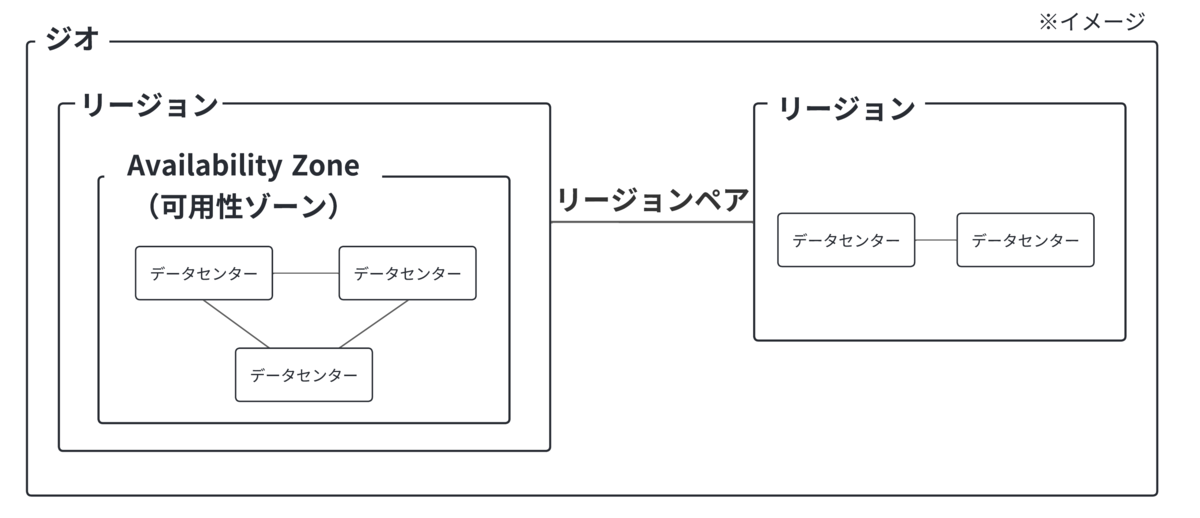

| ジオ(Geo) | 特定の国、もしくは複数の国を束ねて1単位としたもの。 |

| リージョン(Region) | ・データセンターの場所。その地域にあるデータセンターをグルーピングして表している。 ・リージョンペア:ジオ内で、ペアとして設定されている2つのリージョン。Microsoftによって定められている。 |

| 可用性ゾーン(Availability Zone) | 各リージョン内に存在するデータセンターのグループで、1つのデータセンターに障害が起きても別のデータセンター上でサービスが継続できる仕組み。 ※全てのリージョンで対応しているわけではない。(2025年2月時点) |

参考:

datacenters.microsoft.com

learn.microsoft.com

learn.microsoft.com

AWSのグローバルインフラストラクチャ

| 項目 | 説明 |

|---|---|

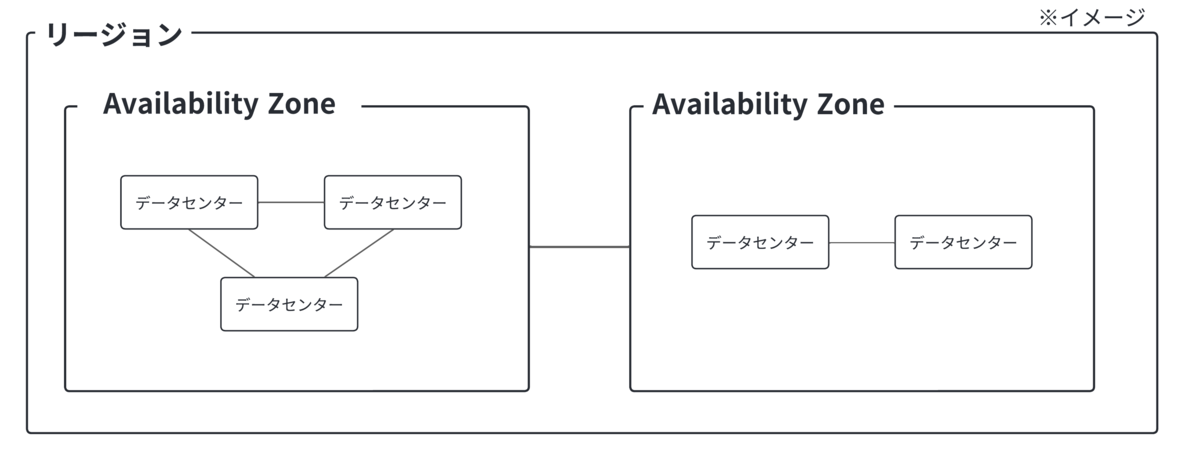

| リージョン(Region) | 地理的な分類。複数のアベイラビリティゾーンによって構成されている。 |

| アベイラビリティゾーン(Availability Zone) | 各リージョンに存在する独立したデータセンターのグループ。 アベイラビリティゾーン間は低レイテンシのネットワークで接続されている。 |

参考:

aws.amazon.com

まとめ

どちらを利用するにしても、どの規模の障害を想定してどこまで対策するか、地理的な距離によるレイテンシや接続性のメリットとのトレードオフを含めて検討ポイントとなります。

また、リソースに依ってはリージョン・アベイラビリティゾーンの利用に制限や条件がある場合もあるので、そのあたりのアップデート情報も日々キャッチアップしていきたいと思います。

今回は基盤的な部分に焦点を当てましたが、他にも可用性や冗長性、スケーラビリティを担保するサービスや仕組みは多くありますので、次回以降もより細かい部分に触れていければと思います!